|

本当に出会ったものに別れはこない これはぼくの好きな詩人のひとり、谷川俊太郎の「あなたはそこに」という詩にでてくる印象的なフレーズである。 言葉として認識する以前の、日頃漠然と感じていることや思いを、詩人はものの見事に言葉で表わしてくれる。 それも小難しい表現ではなく、子供にもわかるやさしい言葉で。 しかし言葉や表現はやさしいけれど、その意味することは深い。 一度聞いたら生涯忘れないインパクトも内に秘めているのか、ぼくはなにかの拍子にふと、この言葉を思い出したりするのである。

「ほんとうの出会い」とはなんだろうか。

とすると、どうも「出会い」とは出来事や事柄をいうのではなく、時空を超えたひとの「心」の問題であるような気がする。

誰かと互いに「惹きつけ合う心」や誰かに「惹きつけられる心」がひとに生じたとき、その心の作用を「出会い」と呼ぶのではないのだろうか。

詩人 谷川俊太郎は、そのような「出会い」にわかれはこないという。

秋深し。

* あなたはそこに (谷川俊太郎)

あなたはそこにいた 退屈そうに

あなたの名前を知り あなたの仕事を知り

あなたは私に愚痴をこぼしてくれた

ほんとうに出会ったものにわかれはこない

2005年11月5日 − * − * − * − 「先生」と呼ぶ声がしたので、振り向いた するとそのひとは小走りにぼくを追い抜いて、行ってしまった。 なぁーんだ、ぼくじゃないのか。。。と思った瞬間、自己嫌悪に陥った。 もう 10年ほど前のことである。 建築家は「先生」と呼ばれることが多い。 ご多分に漏れずぼくもそうであり、いつしかそれが当たり前のことのように思っていたのかもしれない。 「先生」と呼ばれ、それを自分のことだと思い(あるいは無意識に)振り向くなんて、あまり褒められたことではない、とぼくは思う。 だから、そのとき振り向いた自分がとても嫌なのだ。

ぼくが設計事務所で働き始めたのは22歳のときだった。

まったくなにも知らないで建築の世界に飛び込んだため、図面の描き方以前の線の引き方から教えてもらわなくてはならなかった。

セメントとモルタルとコンクリートの違いさえ知らないのだから、今にして思えば、よくぼくを雇ってくれたものだと思う。(感謝)

「先生、図面描けるようにならはりましたか?」 「先生はまだ若いからよろしいなぁ」 なんて、ちょっとおかしな会話が日々なされていた。 はじめは「先生」と呼ばれることにいちいち過剰反応(多分、当たり前の反応だろう)し、「先生」と呼ばないで欲しいとお願いしていたのだけれど、何回も何回もそのようなことがあると、だんだん邪魔くさくなり、いつのころからか "自然に" 対応するようになってしまった。 いまでは年配のひとから「先生」と呼ばれても、なんとも思わない "最低で最悪" のぼくである。 「先生」と呼ぶほうは、なにも相手に敬意を持ってそう呼んでいるのではないだろう。 名前を知らない場合もあるだろうし、知っていても名前で呼ぶと親しすぎて失礼な感じがするし、適当に「先生」と呼んどきゃいいや、という程度だと思う。 たとえばそれが町工場の経営者なら「社長」であり、会社なら「部長」や「課長」となるだけだ。 要するに、便利な呼称なのだと思う。 だから呼ばれるほうも深く考える必要はないのかもしれない。

しかし、「先生」ということばにはなにかが潜(ひそ)んでいるような気がする。

上手くは言えないが、仕事を「してあげる」といった上から目線の思い上がった気位を感じさせるのだ。

「先生」と呼ばれるぼくたちは、このことを常に意識しておかなければならないだろう。

「先生」と呼ばれる職業はどんなものがあるのだろうか。

まず思い浮かぶのが学校の「先生」である。

幼稚園、いや 0才児が通う保育園から「先生」がいるわけだ。

3歳くらいになると保母を「先生」と呼んでいるのかもしれない。

医師に対しても自然と「先生」と言ってしまう。思い返しても、これまで友人の医師以外は名前で呼んだことはない。 勇気がいるだろうなぁ、面と向かって名前で呼ぶのは。(笑) しかしこちらは、本人を前にしていないときは結構(親しみを込めて)名前で呼んだりする。学校の「先生」ほど威光を放っていないのかもしれない。

弁護士や作家、漫画家等も「先生」である。このように考えれば、一芸に秀でたひとや専門職のひとに対し「先生」という呼称を使うことが多いみたいだ。

となると、別に呼ばれたからってどうってことはないのだけれど、一生「先生」と呼ばれることのないひともいるわけで、いや、そういうひとのほうが圧倒的に多いはずだ。

「先生」か。。。調子に乗るんじゃねぇぞっ! 2005年10月15日 − * − * − * − 死刑が執行された 小学校乱入児童殺傷事件の宅間守・元死刑囚らに昨年9月死刑が執行されて以来約 1年ぶりだという。 今回の場合、5年前に最高裁が「動機に酌量の余地はなく、若い女性2人を強姦したうえで殺害した結果は重大で、被告が反省しているなどの事情を考慮しても一、二審の量刑判断はやむを得ない」と上告を棄却したことにより、死刑が確定していた。

死刑の存廃が議論されて久しいと思うが、日本ではいまだ「死刑は合憲」とされている。

世界に目をやると、法律上・事実上の死刑廃止国は 120ヶ国、存置国は 76ヶ国であるらしい。

しかし、いわゆる先進国で死刑を認めているのは米国と日本だけであり、それに中国やインドが加わる。

欧州人権条約のあるヨーロッパ諸国は軒並み廃止している。

さて、日本で認められている死刑の存置意義は 2つあるといわれている。 まず、一般予防論。 「刑罰はそれ自体存在することで社会全般に威嚇効果があり、それにより犯罪を予防する」 次に、特別予防論。 「犯罪者の教育・更生の目的で刑罰を犯罪者に科すことで、犯罪者が再犯することを予防する。死刑の場合は再犯の可能性をなくする」 一般予防論に対しては、死刑を廃止した国の廃止前後の犯罪件数を比べれば具体的に反論できるそうだ。 たとえばカナダでは、人口 10万人当たりの殺人率が死刑廃止 1年前は 3.09件だったのに、その 5年後は 2.41件、27年後は 1.73件と大幅に減少したという。 時代背景もあるため、これは多分極端な例だとは思うが、死刑を廃止することで犯罪が急激かつ深刻に増えることはない、というのが世界の共通認識であるようだ。

特別予防論はどうだろうか。

被害者はどうか。

* * * * *

長谷川君は事件当時、弟の雇い主だった。

一審の法廷で私は検事に「極刑しかないでしょ」と言った。

事件は弟を奪い、私の日常を崩壊させた。

「すべて長谷川君のせいだ」と憎しみが募った。

この原田さんのような方は多分少ないだろう。 だから日本では「死刑制度やむなし」が民意であるわけだけれど、 しかしこのようなひとがいるのも事実で、ぼくは少なくとも、長谷川 ”君” が償いの意味で絵を描いているのを知った原田さんが「その思いを信じたいと思った」ところに、人間の「救済と尊厳」という一条の光を見たような思いがして、幸せな気分になったのである。 2005年9月19日 − * − * − * − 若さ、貧乏、無名

ニューヨーク近代美術館 MoMA でアニメ映画 「ハウルの動く城」が上映される際、宮崎駿監督が若いアニメ作家に向けて「若いこと、貧乏であること、無名であることは創造的な仕事をする三つの条件だ」という毛沢東の言葉を贈ったという。(6月11日付、朝日新聞)

この言葉と初めて出合ったのは五木寛之のエッセイだ。

いまから 30年も前のこと。

「風に吹かれて」か「地図のない旅」か、はたまた「ゴキブリの歌」か、そのエッセイが入った本のタイトルは記憶にない。

代々医者の家系である元金沢市長の娘(多分、彼女も医師だと思う)と結婚し、どちらかといえば、30代半ばまで奥さんに食べさせてもらっていた「若くなく、貧乏でもなく、無名でもない」五木が、この毛沢東の言葉をどのような意図でエッセイに書いたのか忘れてしまったが、それを読んだ「若くて、貧乏で、無名」のぼくは、たいそう勇気づけられたのである。

ぼくがその五木のエッセイを読んだ数年後、長い髪をポマードでオールバックに固めた弱冠 29歳の矢沢永吉が「成り上がり」という自伝を出版した。

糸井重里が矢沢にインタビューし、それを自伝風にまとめ上げたものであるが、なんとこれが当時 100万部を超す大ベストセラーになったのである。

若いこと、貧乏であること、無名であること

この言葉を聞くと甘酸っぱい懐かしさとともに、なぜか嬉しくなる。

2005年9月5日 − * − * − * − 大阪のこと、徒然

ぼくは大阪で生れ育ち、名古屋・京都を経たものの、今また大阪で暮らし働いている。

そういうぼくにとって大阪という街は特別なところではなく、日常としてごく普通の街である。

* * * 大阪全体に「きたない」「こわい」「きけん」というイメージがなお強い。 札幌に店を出すとき、「大丸は大阪から来たと言わない方がいい」と冗談半分に言われました。 大丸 会長 / 奥田 務 (6月11日付、朝日新聞)

* * *

「わし、アホでっしゃろ。みんなわしを笑ろたってや」 (わたしは、バカです。みなさんわたしを笑ってください)

標準語で書くとそれこそあり得ない発言に思えて笑えるが、この言葉の意味するところは、バカな奴だとみんなから笑われたいということではなく、ひとからバカと思われるようなことをしてしまった自分への「照れ隠し」である。

それに、ひとから指摘される前に自分で「アホ」と言ってしまったほうがダメージが少なくて気が楽だ、という計算も無意識に働いているのかもしれない。

自分自身をひとより低い位置に「置く」ことに抵抗はないが、ひとから「置かれる」のは嫌だ、ということだろう。

以前ラジオで東京出身の山本コータロー(元フォークシンガー)が、小学生の頃の思い出話をしていた。 家庭科の時間に、手のひらにのせた「冷やっこ」を包丁で切る実習があったそうだ。 包丁を垂直に降ろすだけでよいのに、ある生徒が包丁を手前に引いて手を切ってしまい、白い「冷やっこ」が血で赤く染まったという。 「バカなやつだねぇ~。赤い冷やっこなんて初めて見たよ、あっはっは~っ」

大阪人のぼくは、この手の「笑い」にどうも抵抗がある。

本人が手を切って「わし、アホでっしゃろ。みんなわしを笑ろたってや」というのならならまだ笑えるのだけれど、かれはひとの失敗を「笑いのネタ」にしている。

自分ならそんなバカなことはしないよ、とでも言いたげに。。。

井上章一というぼくと同世代の学者がいる。 かれには「美人論」や「霊柩車の誕生」という面白い著書もあるのだけれど、最近「性欲研究会」なるものを真面目に発足させ、早速「性の用語集」を出版した。 その本の著者名義は「性欲研究会」ではなく「関西性欲研究会」ということになったそうだ。 東京の出版社が「好色性が増すから」という理由で、性欲研究会に「関西」を付け加えたという。 「首都圏は笑いとスケベの "道化" を関西にもとめている」

とは井上章一の弁。

2005年8月31日 − * − * − * − 言葉を超えて

さみしい気持ちになった時には

--「チエちゃん」井上陽水 -- ひとの行為が言葉を越えていることはよくある。 もう何年も前のことだけれど、毎朝ぼくに元気を与えてくれていたひとがいた。 名前も知らなければ、顔も良くわからない。 しかし、ぼくに元気を与えてくれていたことは確かだ。 「頑張れ!」とか「元気でいこう!」などという言葉より何倍も。。。

朝、事務所に向かう電車を駅のホームで待っていると、線路越しに見える道路をいつも決まった時刻に歩く若い女性がいた。

50~60m離れているから詳しくはわからないし、またそのくらい離れていたからこそ彼女もひとの視線を感じなかったのだろう。

いつも右手の木陰から彼女が現れるのだけれど、その颯爽とした「歩きっぷり」を始めて見たときは、思わず「カッコいい~っ」とつぶやいた。

顔は少し上向き加減で背筋はピンと伸ばし、腕を水平になるくらい後ろにも大きく振り、サッサッサッと長い脚でリズムよく歩いていくのである。

一般的な職人のイメージは寡黙だけれど、饒舌なひともいる。

しかし、ぼくのこの親方に対する「気持ち」はなぜか違うのだ。

好きか嫌いか問われれば、好き、となる。

それは彼の饒舌をはるかに越える「仕事ぶり」がぼくにそのような感情を持たせるのであろう。

工事の初日、ぼくは恐る恐る高い屋根に上って、古い瓦を撤去し、その下に敷いてある板(野地板)を新しいのと交換する作業を見ていた。

「職人って、カッコいいなぁ。。。」 *

今日、8月15日は、終戦記念日である。

War is over, if you want it. 2005年8月15日 − * − * − * − 白内障の手術をした

と言っても、手術をしてかれこれひと月以上になる。

5~6年前から左目の調子が悪くなり、視力の低下が気になりだした。

パソコンを使い始めた時期だったし、パソコンのディスプレー(画面)をぼくは何故か左寄りに置いているので、左目が悪くなったのはそのせいだと疑った。

自慢じゃないが、ぼくは子供の頃から目がすこぶる良かった。

身体検査で視力を測ると、両目とも 2.0 である。

とにかく細かい文字がよく見えた。

眼科の診療所のことを大阪では「めいしゃ(目医者)さん」という。 「歯医者さん」に倣ったものだろう。 「さん」という敬称をつけるところが、よい。 耳鼻科の耳の方は「みみいしゃ(耳医者)」と言い、敬称をつけることはない。 多分、言い難いからだろう。「鼻医者」とはなぜか言わない。 その場合は耳鼻科と言っている。

さて、大学病院の眼科で診てもらった結果が左目白内障。

若い医師は「どうしてでしょうねぇ。。。」と首をかしげる。

白内障のほとんどは老年性のもので、40代半ばのぼくには当てはまらないらしい。

外傷やステロイド(湿疹の薬)が原因となる場合もあるそうだけれど、それもぼくには当てはまらない。

今年の春ころから細かい文字が見づらくなってきた。 新聞の文字はほとんど読めない状態。 仕方ないので、どうしても読みたい記事はわざわざ 2倍に拡大コピーして読んでいた。 本は読んでいない。 仕事で一日中向かい合っているパソコンの文字も読めず、それもコピーしてワードに貼り付けたあと、拡大して読む、といった状態だ。 多分、作業効率は半分以下に落ちていただろう。

我慢も限界ということで、F 眼科の U 医師(女医)に相談すると、白内障自体はさほどひどくはないのだけれど、無意識に左目をかばって右目

を酷使していたせいで、右目の視力が急激に落ちているとのことだった。

そして、いつも目をクリクリさせている U 医師が伏目がちになり、申し訳なさそうに、「少し老眼がはいっています」と小声でぼくに告げた。

老眼か。。。

手術は天満にある F 眼科の本院でした。 眼科は「女の園」だ。 看護婦をはじめ院長先生に至るまですべて女。 院長の F さんはぼくより2~3年下の女性で、てきぱきと仕事をこなす元気印のひとである。 毎週火曜日の 12時から 17時までを白内障の手術に当て、15~20人の手術をこなしているという。 今回、ぼくもそのなかのひとりになるわけだ。

手術の 2週間前に説明会があるというので、当然のごとくぼくは参加した。

しかし来ていたのはほとんどお年寄りで、しかも女性ばかり。

仕事を休んでまで参加しているのはぼくだけのようだ。

仕事の関係で出来るだけ遅い時間を希望していたためか、16時半からの手術に決まり、説明や目の消毒・麻酔等するため、手術の 1時間前に来るよう言われた。

しかし当日 15時半に着くと、看護婦が駆け寄ってきて、前の患者の手術が早く終わったので今からすぐ手術にかかります、と言う。

わけもわからぬままバタバタと手術室に入ると、「天野さ~ん、F です。 こんにちは~っ」と、手術着を着てマスクをした F 院長が陽気に声を掛けてきた。 ひとから声を掛けられるとなんとなく安心するし、名前を呼んでもらえるのは、自分が認知されているようで嬉しくもある。 陽気な彼女の人柄もあるのだろうけれど。。。 そして手術が始まった。 説明会で見たビデオどおりにことは進んでいるのだろう。 本人はよくわからない。 F 院長はさすがに手馴れたもので、すこぶる手際がよい。 15分ほどで手術は終わった。 痛くもかゆくもない。 ただ手術中顔の上にあるライト(照明)を見るように指示されるので、それがやたら眩しかった。 ぼくはベッドで少し休み、帰途についた。 今、ぼくの左目には焦点の定まった人工レンズが入っているので遠近の調節が利かない。 手術前にレンズの焦点を近くにするか遠くにするかを決めるのだけれど、ぼくは先生の意見に従い年齢を考慮して焦点を遠くにした。 だから遠くを見るときは裸眼でよく見えるのだけれど、近くの手元などを見るには眼鏡が必要になる。 U 医師は40代のぼくに気を使って「手元鏡」と言うが、早い話「老眼鏡」が必要になったわけだ。

そこでぼくは、かねてから思い描いていたことを実行に移すことにした。

John Lennnon みたいな丸いやつはないのでしょうか? 「今はこういうのが流行りでして。。。丸眼鏡は。。。」と、横に長い楕円形の眼鏡を手にしながら店主は戸惑った。 「お取り寄せも出来ますが、お客さんは眉毛がこのような形ですので、丸よりも四角の方がお似合いだと思うのですが。。。」

ぼくは顔にあった眼鏡を探しているのではない。

なんて訳のわからないことを心の中でつぶやきながら、丸眼鏡を取り寄せてもらうことにした。 数日後その店に行って、取り寄せてもらった丸眼鏡を掛けて鏡で見ると、どうもおかしい。似合っていないのだ。 眼鏡が悪いに違いないと思い、正円でないとか、枠が光りすぎているとか、丸が小さいとか、いろいろ難癖をつけた上、自分でインターネットで探してみるといって店を出てきた。 蹴飛ばされても文句は言えない最悪の客だ。(ごめんね)

さて、インターネットで探すと、あったあった。

というわけで、

陽光まぶしい炎天下では目を保護するサングラスを掛けて Bob Dylan

という、ぼくにとって夢のような、この上もない幸せな日がまもなくやって来るのである。 乞うご期待 (笑) 2005年8月11日 − * − * − * − 咲けなくとも

私の 30メートルほど先を、息子が足早に歩いていく。

その前から、お母さんらしき、若い女性 3人が歩いてきた。

通りすがり、思わず私は日傘を傾けていた。

「チャックが半開きになっていること自体、おかしいでしょ」という声が聞えた。

ギクッとした。もしや、息子のことでは?

(奈良県 / 主婦 58歳) 朝日新聞・朝刊の女性読者投稿欄「ひととき」に今年の 5月 29日に掲載された文章である。

事務所にある鉢植えのシクラメンが咲いた。

しかし、ぼくの目の前にあるシクラメンはいま咲いている。

漠然とではあるけれど一般的に、花に咲く時期があるように、人間にも咲く時期がある、と考えられている。

適齢期とでもいうのだろうか。

そう考えれば、いま咲いているぼくのシクラメンは「異端」ということになり、一般とは違う道を歩んでいるわけだ。

「狂い咲き」という言葉があるように、咲く時期が「狂った」と見る向きもあろうが、ぼくはそう思わないし、思いたくない。

「狂って」咲いたとは人間(世間)が勝手に思っているだけだ。

咲きたいときに咲けばよい。

「ひととき」に投稿した主婦の「悲しみ」を、なんの苦労もせずこれまで生きてきたぼくが理解するには、あまりにも境遇が違いすぎる。

しかし、「思わず私は日傘を傾けていた」というちょっとした仕草に、彼女の世間に対する引け目を感じ、いたたまれない気にもなる。

ひとはこの世に生まれ、みな死んでいくのであるが、生きているこの世は各人の舞台でもある。 舞台であるからには、主役である自分が、そこに自分の花を咲かせたいと思うのも自然なことだろう。 しかし、自分の花を咲かせるのに、なにも周りの期待に答える必要はないし、まして咲く時期の遅れなど焦る必要もない。

花は、咲きたいときに咲けばよいし、

と、ぼくは思うのだ。 * * *

Bob Dylan の自伝が日本語訳で発売されました。

3巻まで出る予定です。

* * *

amazon が 10年目を迎えるということで記念行事をするのですが、そのひとつとして Bob Dylan と Norah Jones のコンサートをインターネットでライブ中継(無料)するみたいです。

現地時間の 7月 16日の 17時(Pacific Time の Summer Time なので日本時間だと 7月 17日 9時)からです。

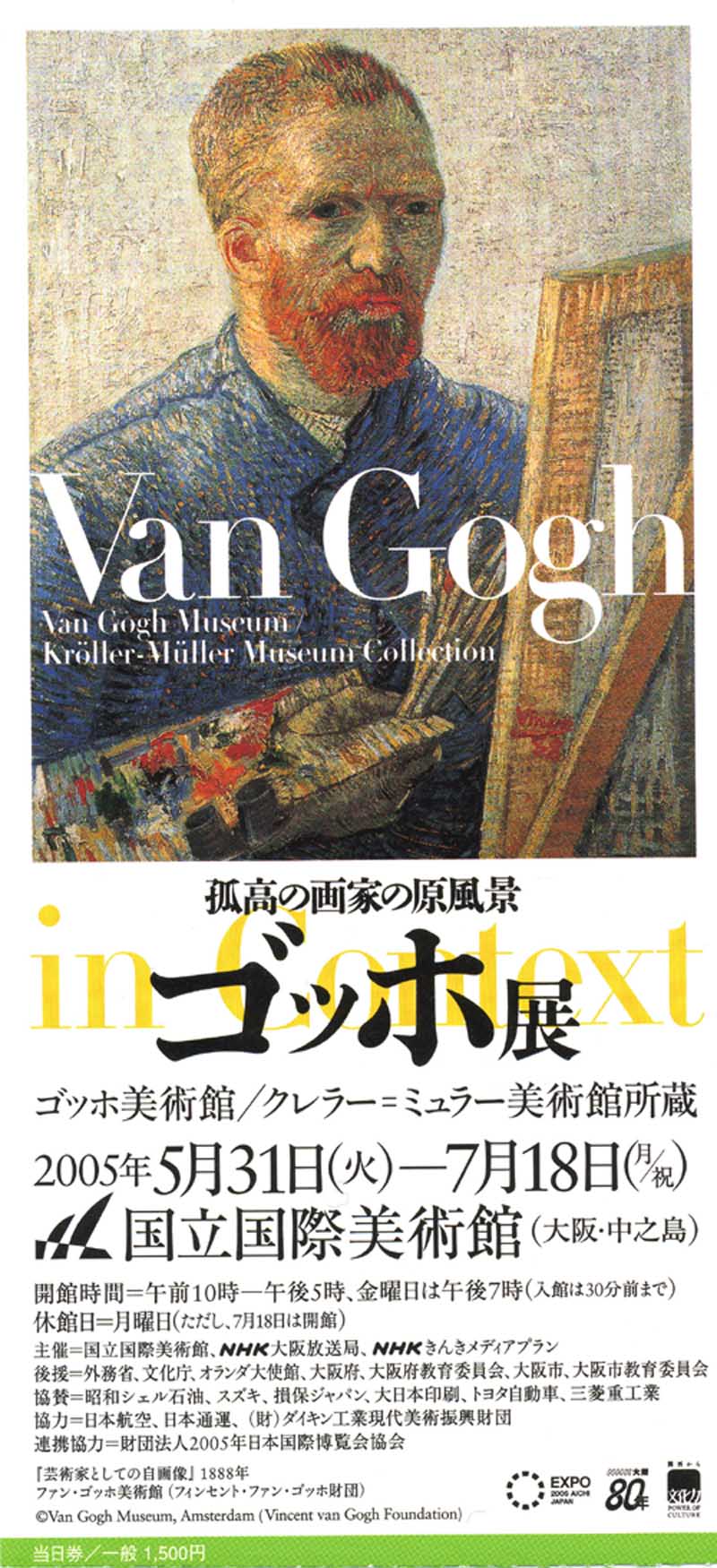

2005年7月11日 − * − * − * − フィンセント・ファン・ゴッホ

親切な手紙と同封の50フラン札をありがとう。

いろいろたくさんのことを書きたいと思うが、書いてもつまらない感じがする。

きみはきみに好意を持っているあの人たちに会ったろうと思う。

きみはきみの家庭の平和な状態について、ぼくを安心させようとしているが、何もわざわざそんな必要はなかった。

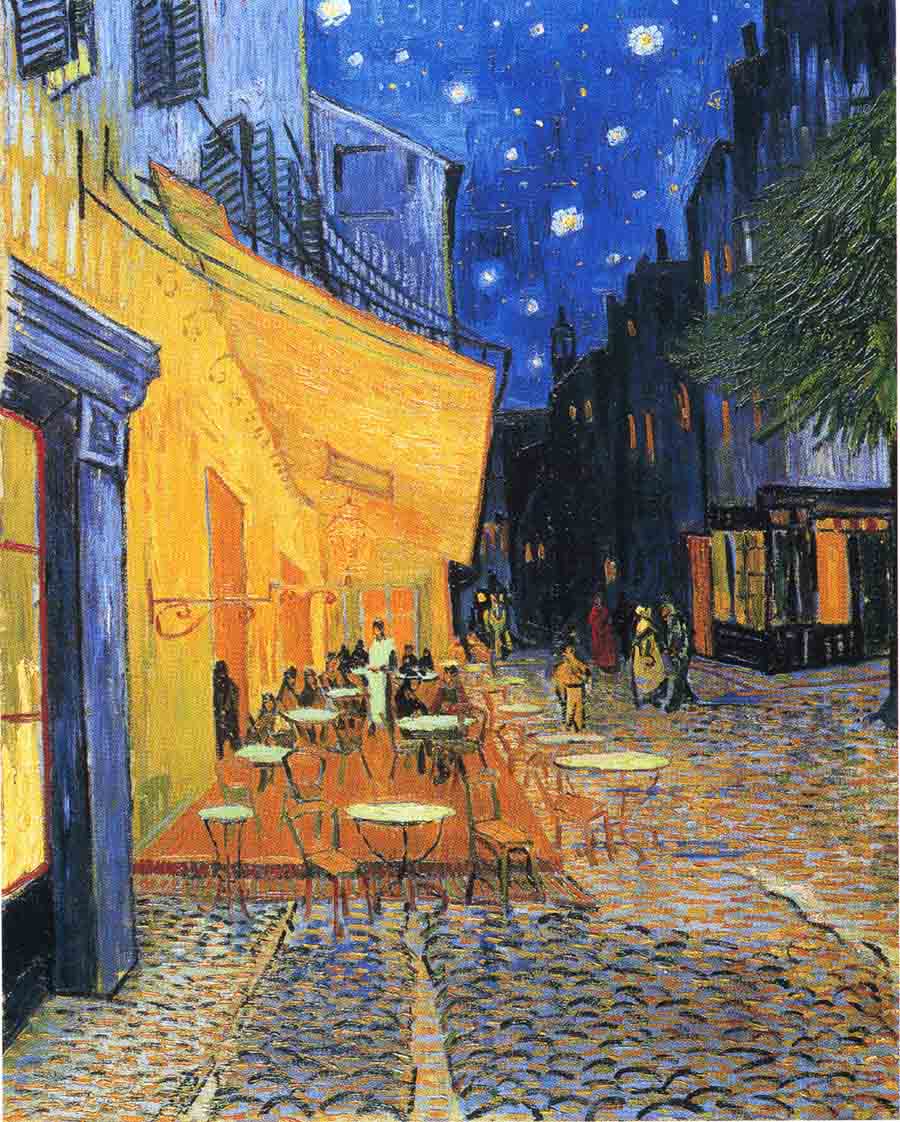

これは画家 フィンセント・ファン・ゴッホ (Vincent van Gogh 1,953~1,990 オランダ)が、かれの弟テオ(1,957~1,991)宛てに書かれた最後の手紙であり、自殺を試みたゴッホのズボンのポケットから、ところどころに血がついた状態で見つかったものである。 先日、ぼくはゴッホ展をみた。

大阪・中ノ島に新しくできた国立国際美術館で、先月末から「孤高の画家の原風景/ゴッホ展」が催されている。

ゴッホは世界中で愛され続けてきた類(たぐい)まれな画家だ。

自分の事務所を持つようになったころ、バブル経済で周囲はみな忙しそうにしていたけれど、ぼくは暇だった。

製図台の前に座っていてもすることがなく、一日中音楽を聴いたり本を読んだりして時間を消費していた。

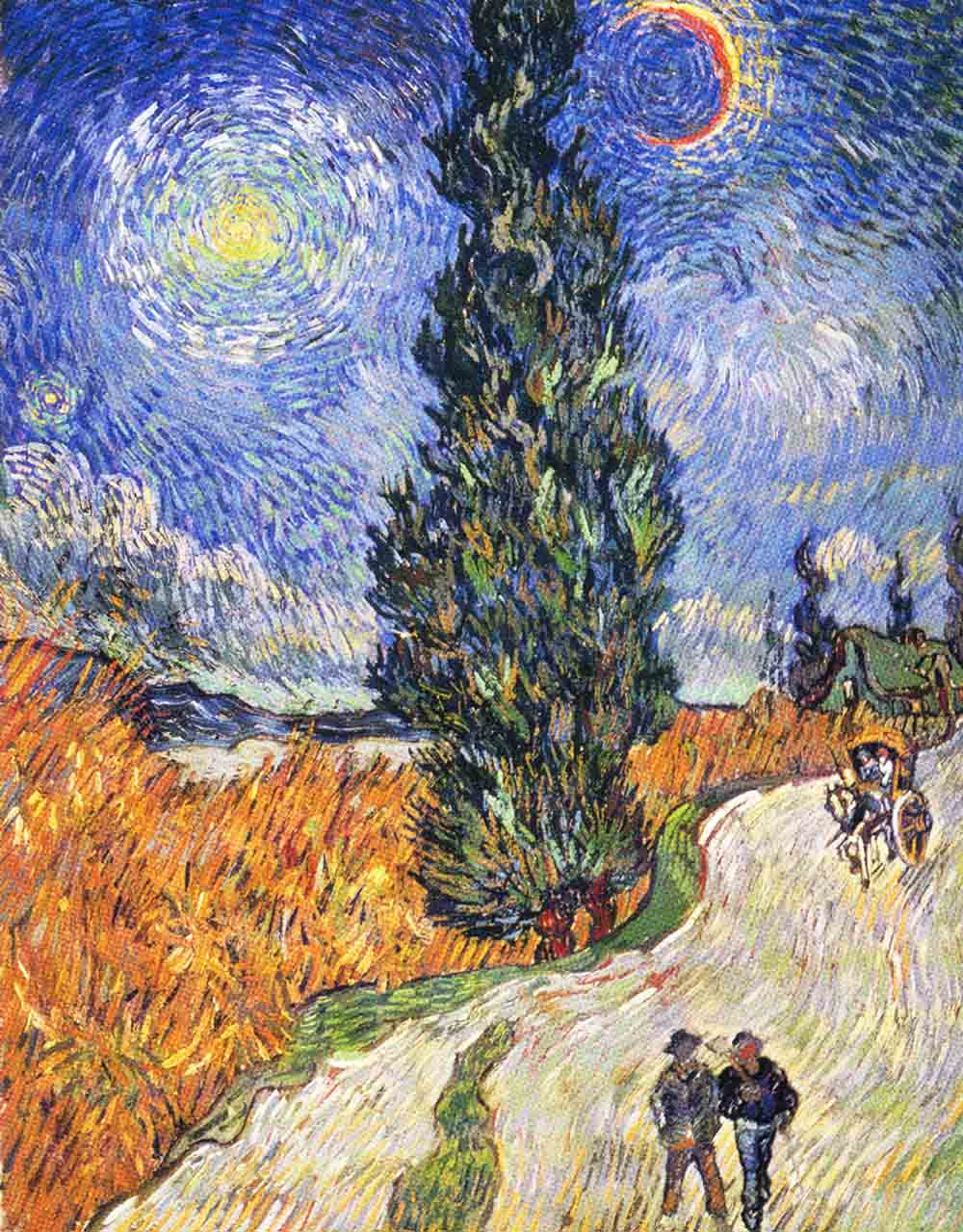

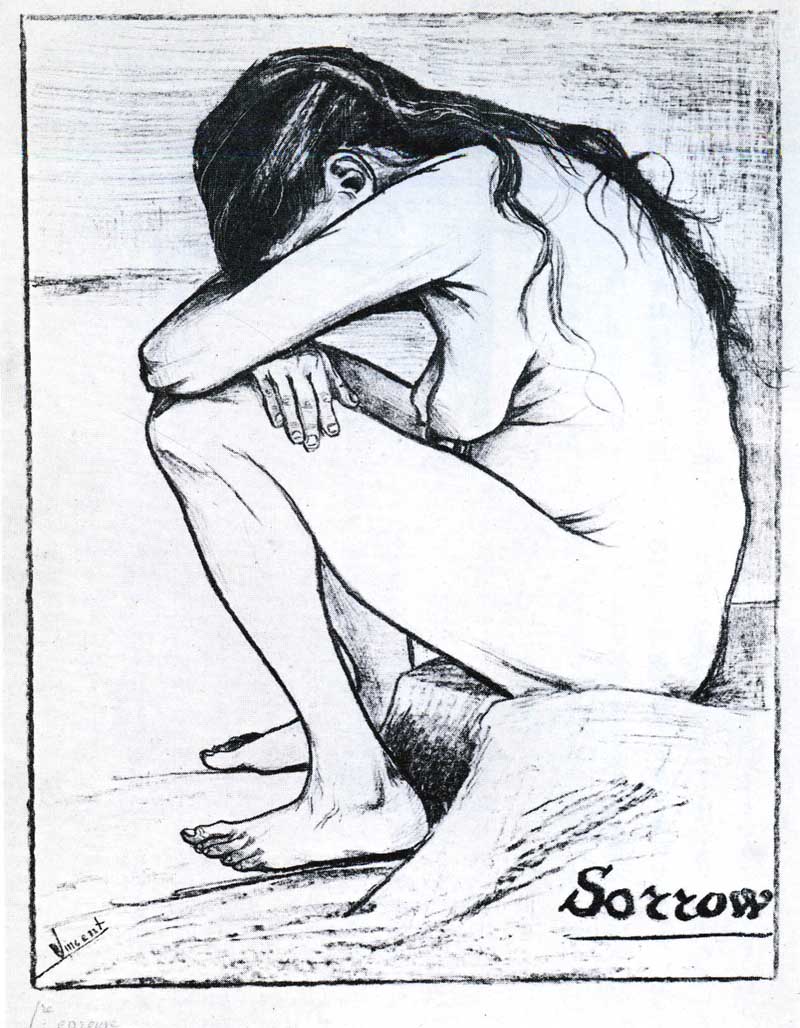

ゴッホの絵を、ただ単にキャンバスに描かれた作品として、その対象だけを無垢に見ることは難しい。

どうしても、その作品がかれの生きてきた人生を物語ってしまい、作品を鑑賞しているつもりが、いつの間にかゴッホというひとりの人物と対峙してしまうことになる。

ゴッホの「孤独」や「悲しみ」がその絵を介して押し寄せてくるのだ。

自殺を図ったフィンセントのもとに駆けつけた弟テオが、妻に送った手紙 かわいそうに彼は幸福の大切な部分をなくしてしまった。 彼にはもう希望すらも残っていない。 孤独がそれほどまでに彼には重く感じられるのだ・・・。 彼はぼくに、自分の生涯の悲しみは思いもよるまい、と言った。ああ、ぼくらが少しでも彼に勇気を与えてやることが出来たなら! 「ファン・ゴッホ書簡全集」より 2005年6月24日 − * − * − * − 非常事態だ

これまでも度々あったけれど、今回はもうお手上げ寸前。

もちろん、こんなことになってしまったのは、ぼくに責任がある。

逃げるつもりはないが、この現状を直視すると、うんざりする。

ひとに助けを求めても、こればかりはどうしようもない。

自分で解決するしかないのだ。

ぼくはテレビをほとんど見ない。

また音楽は好きだけれど、事務所に音のするものは一切ない。

当初ラジオはあったけれど、どうしても聴き逃すまいと一生懸命 FM 放送を聴くはめになり、仕事をする「暇」がなくなってしまったのだ。

ラジオとの別れは本当につらかったが、慣れてしまえば静寂もまた良い。

それが、非常事態なのだ。

いま読んでいる「新聞」は、なんと 5月 9日付。

ひと月以上前の「新聞」を読んでいることになる。

「新聞」でなく、まさしく「旧聞」だ。

そんなもの捨ててしまえ、と思われるか知れないが、読まずに捨てた「新聞」に面白い記事が載っていたらどうしてくれますか?。。

いやいや、喧嘩を売るつもりはないのです。

好きな「新聞」のこととなるとついカッとしてしまう。

すみません。

このような非常事態下において、月一回の「新聞」休刊日が来ると、なぜか嬉しい。

一日分助かる。

逆に土曜日の朝刊には 8ページからなる特集紙がふたつも付いており、恐怖だ。

面白いコラムや記事が多いときも、恐怖。

読むのに時間がかかって仕方ない。

さて、「新聞」は世界中で発行されているけれど、日本は特殊だといわれている。

発行紙数が少ない割に発行部数が極端に多いのだ。

日本では日刊紙が 105紙 7,000万部発行されているが、人口が日本の約 2.3倍の米国では 1,456紙 5,500万部、0.66倍のドイツで 372紙 2,250万部、0.46倍のイギリスで 107紙 1,860万部という具合だ。

とにかくぼくとしては、少しでも早く非常事態を解除すべく、暇さえあれば「新聞」を読み、「今日の新聞」を読むという当たり前の生活に戻さなければならないのだ。 ひと月分の「新聞」がうず高く積まれているのを日々見ていると、うんざりしますよ。 いや、ホンマ。 2005年6月14日 − * − * − * − 数字の不思議

ぼくは子供のころから、奇数が好きだった。

「キリ」のいい数字、というのがある。

「キリ」のいい数字に苦しむこともある。

不遇な数字もある。

数字は単に数を表す文字ではあるけれど、そこにひとの「思い」や「イメージ」が入り込むと、なかなか一筋縄ではいかないものなんだ。 2005年6月7日 − * − * − * − 著作権 はたして伝統文化(folklore)にも著作権はあるのか。 朝日新聞( 5月18日付、朝刊)によると、ジュネーブにある世界知的所有権機関 WIPO で昨年第7回「知的財産と遺伝資源、伝統的知的及びフォークロアに関する政府間委員会」が開催され、伝統文化の著作権について開発途上国がその権利を主張し、かたや日本を含む先進国が反対して大きな論争になったという。

開発途上国側の主張はこうだ。

たとえばテレビ番組で、ミッキーマウスなどディズニーのキャラクターを無断で使用することはできない。 ミッキーマウスの「かぶりもの」をかぶって登場するだけでもクレームがつくだろう。 しかし伝統文化、たとえばフラダンスをタレントが面白おかしく真似た場合、それは「笑い」で済まされてしまい、むかしから大切に継承されてきた伝統文化が異国で侮辱されてもなすすべがなかったのである。

しかし、伝統文化に著作権を認めるには問題も多い。

伝統文化といっても「文化」は多様であり、まずその選別が難しいだろう。

また、あるひとつの文化のなかにも多くのバリエーションがあり、どこまで認めるのかが難しい。

知的所有権は比較的新しい概念であるけれど、伝統文化がいまも継承されているという現実がある限り、それを過去にさかのぼらざるを得ない状況になり、どうしても先程述べた難しい問題が立ちはだかるのである。

音楽の世界でも著作権がよく問題になる。

「起源 origin」より「独自性 originality」を重んじるべきだ、と主張するひともいる。( 4月17日付、朝日・朝刊)

画家・ゴッホが敬愛するミレーの絵を何度も模写したことは有名だ。今では、ゴッホの「種をまくひと」の方がミレーのそれより高く取引され るかもしれない。ゴッホは「絵の勉強」のために模写したのであろうが、やはり売れれば喜んだであろうことは想像に難くない。 その場合、ゴッホの絵には独自性 originality があるので問題なし、と言えるだろうか。。。

建築の世界でも盗用(コピー)が氾濫している。

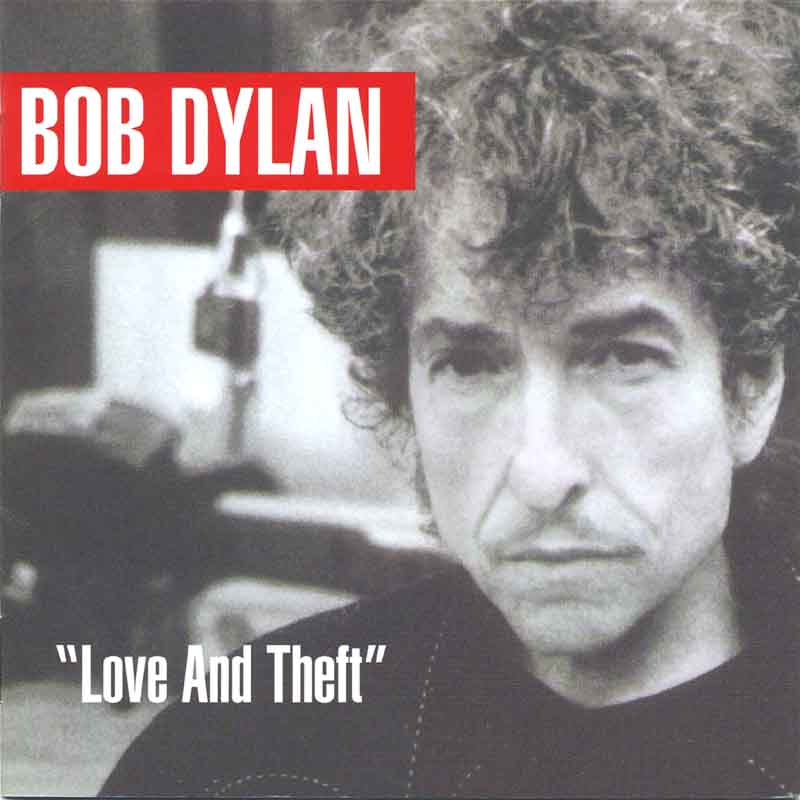

盗用といえば数年前、Bob Dylan に疑惑が持ち上がった。

2,001年に発売されたアルバム "Love And Theft" (愛と窃盗)で、その中の歌詞がある小説からの盗用だというのである。

著作権も origin の作者がそれを主張しなければ、絵にかいた餅である。 2005年5月31日 − * − * − * − 顔

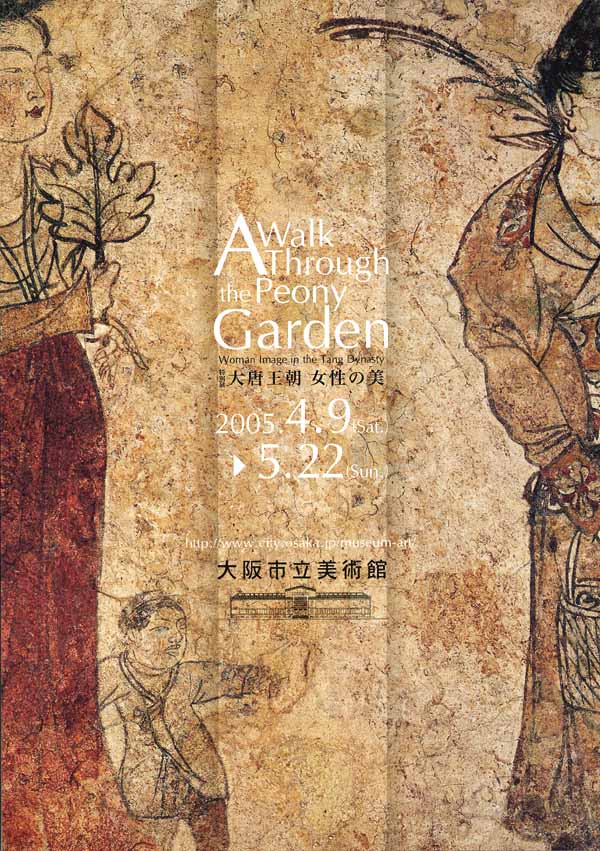

大阪市立美術館で「大唐王朝・女性の美」展が催されていたので見に行った。

事務所から歩いて 5分程度のこの美術館はぼくのお気に入りだ。

しかし、今回の展覧会は思ったより地味だった。(笑)

その庸や壁画から、当時のファッションや美人を検証しようという面白い試みではるが、ぼくにはどれもこれも同じようで、正直よくわからなかった。 あの当時の美人は、日本でも「天平美人」といわれる「しもぶくれ」のふくよかな顔立ちである。 今のぼくたちが見て、たとえ好みの違いはあったとしても、美人であることは確かだ。 要するに、「美」は普遍的で絶対的であるのかもしれない。 さて、美人顔の要素とは一体なんだろうか。 (1) 顔の形状やサイズ、それに色 (2) 目・眉・鼻・口・耳のサイズとその配置、それに色 (3) 髪の形状や色 というのが基本的要素であろうか。 当然各々相互のバランスも大切だ。 しかし、これらの要素のほとんどは遺伝として持って生まれたものであり、本人にはいかんともし難い。 だから「ひと」として生まれるならば、やはり美人と して生まれたい、というのが本音であろう。

美人とは別に、「かわいい」とか「かっこいい」いう基準もある。

そのむかし、美人ではないけれど「アップに耐える顔」だと言って、歌手の研ナオコなどがテレビ画面いっぱいに大映しにされたりした。 当時ぼくはそれがよくわからず、アップに耐える、とはなんだろうと考えた。 テレビは執拗に彼女の顔のアップを映すのだけれど、耐えているのは実はテレビを見ている視聴者じゃないか、とぼくは結論を下した。

男の顔はどうだろうか。

思ったより地味だった展覧会を見て、顔について色々と考えてみたのだ。

今日 5月 24日は、ぼくの大好きな Bob Dylan の 64回目の誕生日だ。

かれはいまだに、世界中をまわって 1年間に100回くらいコンサートをこなしている。

ぼくがかれこれ 30年以上も憧れ続けているひとなんだ。

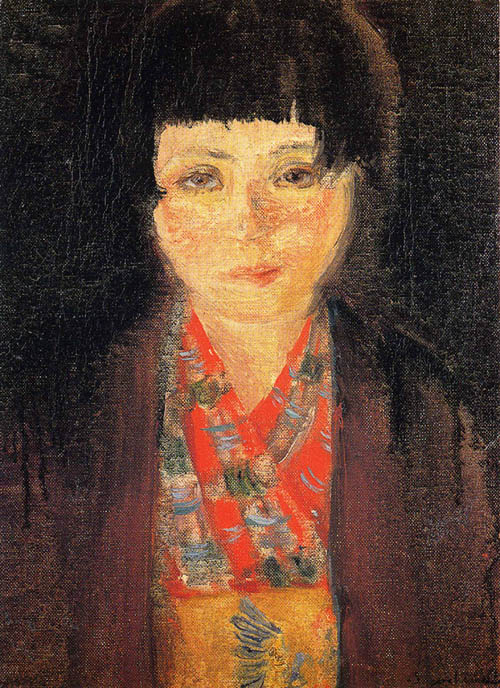

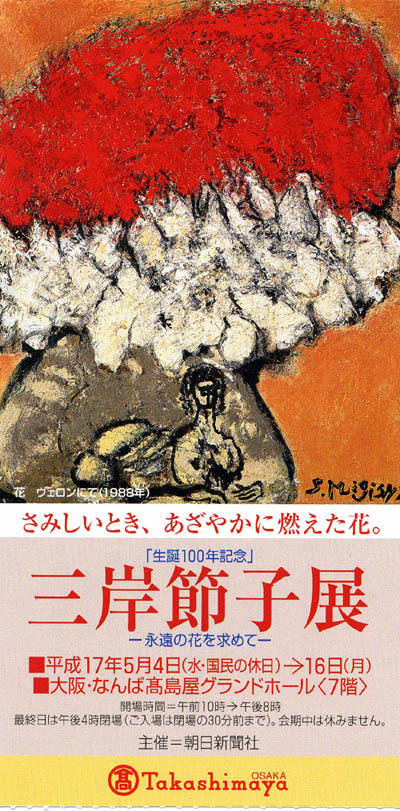

2005年5月24日 − * − * − * − 「三岸節子」展をみた 三岸節子は 1,905 年(明治 38年)いまの愛知県一宮市に生れた。 画家をこころざして 16歳で上京。 19歳(大正 13年)のとき画家の三岸好太郎と結婚。(好太郎は 10年後病死) 以後、日本の女流画家の草分けとして活躍する。 すでに名声を得ていたが、新たな挑戦として 63歳で渡仏。 約 20年間フランスで画業に励むが、体調を崩し 84歳になって日本に帰国。 1,999年(平成11年) 94才で亡くなるまで、神奈川県大磯のアトリエで絵筆を握り続けた。

絵を描くことは、長く、遠く、果てしない孤独との闘いである。

略歴を辿ると、いかにもなるべくして画家になり、そしてそれをまっとうした幸せな人生のように思える。

しかし彼女の随想日記からは、悶々と苦悩し、逃げずに受けとめ、なんとか折り合いをつけて制作に向かう彼女の健気な姿が浮かんでくる。

気丈に振舞うひとではあるけれど、なかなか芸術家の苦悩はそう簡単には晴れてくれないのである。

オカラを煮て、ハンペンを煮て、先日買ってきた豆らしきもの、昆布など、煮物ばかりする。

よく食べ、よく眠る。3時に絵をなんとか描かねばなるまい。

朝起きて散歩。お茶を飲み、梅干を食べ、クルミを5個。朝食。絵を描く。

何等の感動もなく静かに日は過ぎてゆく。死を恐れるわけではない。

むしろ死を永遠の安息と待ちわびる心地さえするが、まだ生きて、生きなければならないのだろう。

或る日突然、生の終わり死がやってくる。

それでよい。

みずから命をたつ勇気もないが、その必要もない。

恥多き生涯。ひと思いに消えてなくなればよいと思うが、まだ生きていかなくてはならないのだろう。

その時がくるまでは・・・・

何のために自分は絵を描くのか、という哲学的な「問いかけ」がいつも彼女を悩ませる。 何のために生きるのか、と同じことで、そんなことは誰だって答えることはできない。 ミュージカル「ウエスト・サイド物語」の音楽を担当したことでも有名な、ニューヨーク・フィルの指揮者 レナード・バースタイン(Leonard Bernstein 1,918~1,990 米)は、obsession(とりつかれること)という言葉でそれを説明している。

自分は音楽家になるべきか、とあなたが質問するなら、答えはノーだ。

obsession ですべてを片付けてしまえば思考放棄と同じだけれど、後からいくら考えても説明のつけようがない衝動も確かにある。

理性に則った計画や判断ではなく、抑えがたい衝動に駆られて踏み出し、訳も分からず突き進んでしまう情熱に可能性が宿るとバースタインは言いたいのであろうが、まさに三岸節子は obsession で絵を描き続けたのである。

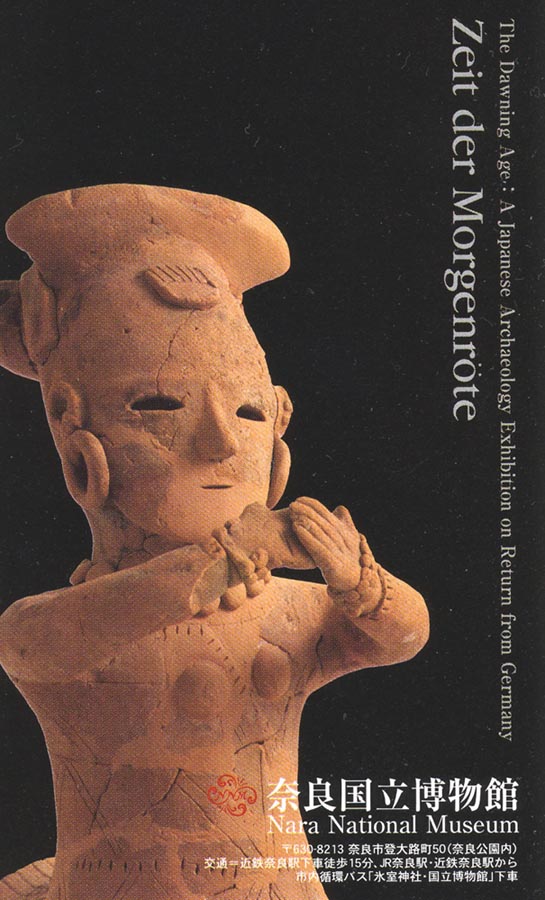

2005年5月16日 − * − * − * − 「曙光(しょこう)の時代」展をみた 日本文化のはじまりをヨーロッパに紹介しようと、文化庁主導で昨年 7月から今年 1月までドイツの 2都市で展覧会が開催され、それが好評だったことを受けて日本で帰国展として催されたのが今回の奈良国立博物館での展覧会だ。

現在の日本列島がアジア大陸と陸橋で結ばれていたのは今から約 63万年前と約 43万年前の二回あったとされ、ナウマンゾウが大陸から渡ってきたのは二回目の時だという。 人類はそれを追って日本列島にやってきたと考えられるが、明確な証拠はないらしい。 誰もが認める日本列島最初の人類の痕跡はおよそ 4万年前であり、旧石器時代の中期から後期にかけてのこととされている。(展覧会の解説文より)

会場に入り、先ずこの解説文が入場者を古代日本に誘(いざな)ってくれる。

日本列島が昔アジア大陸とつながっていたことは知っていたが、一度離れてまたくっついたということは知らなかった。

地殻変動だから、ありえない事ではないだろう。

そのような物理的な運動を、たとえば「日本とアジアの関係」に置き換えると、非常に示唆に富んだ現象であると思う。

ナウマンゾウを追って人類が日本列島に渡ってきた、というのも面白い。 貫頭衣や袈裟衣を身にまとった原始人たちが、歩いて日本列島に渡ってきたのである。 いや、はるばる渡ってきてくれたのだ。 国籍なんかないので「人類」でよい。 渡来の目的は、獲物の確保といったところか。 かれら渡来人はぼくたち日本人の祖先である。

渡来といえば、もっと後になってから日本列島に渡来したひともいる。

大昔に日本列島に渡来した祖先をもつひとが、比較的新しく渡来した祖先をもつひとを差別するのはやめたほうがいい。 人類の歴史から見れば、ほとんど差はないのだから。

歴史に親しむことは大切だ。

* * *

この展覧会を見るために久しぶりに大好きな奈良に行った。

J R で行ったのだけれど、奈良駅前の再開発を見て暗い気分になった。

黒川紀章の墓石のようなマンションとアルド・ロッシ Aldo Rossi による薄っぺらい仕上げのホテルには以前から幻滅していたが、今回新たに収益マンションがどんと真ん中に建っていたのには、あ然とした。

そのすぐ後ろにある磯崎新のなら 100年会館は、壁にほとんど開口部がなく周囲を拒絶するかのような外観だけれど、案外先見の明があったんだと認めざるを得ない状況なのだ。

2005年5月9日 − * − * − * − 迷惑メール

初めまして、メールしました。★かずみ☆だよ(*^ー゜)/

今パソコン勉強中なので付き合ってもらえると嬉しいです。

* * ある日、こんなメールが来たので律義に返事を書いてみた * *

いや~っ、ホント、「びっくりしたなぁ~、も~」ですよ

>出会い系初心者

>ご近所っていうくらいだから近いんですよネ?

>もしよかったらメール交換とかできたらいいなぁと思って

>時間経ってるからもう相手いますか?

>22歳

>お返事ちょっぴり期待してます

>今パソコン勉強中なので付き合ってもらえると嬉しいです

>本当は携帯のほうが楽なんですけどね

* * *

という具合に、俗に「迷惑メール」と呼ばれるものであっても、このように「仮想返事」を書いたりすることで、結構遊ぶことができる。

そう、「迷惑メール」が「お楽しみメール」に早変りするのだ。

2005年5月2日 − * − * − * − 「ビッグイシュー」は毎月1日と15日発売だ

そんなこと言われなくても「わかってるわい」と思ってるのに、つい買い忘れていた。

「ビッグイシュー」とは、ホームレスのひとが路上で売る世界的な雑誌である。

あじゃ~、忘れてた。。。悪いことしてしまった ぼくはおじさんの前に行き、財布から 200円を取り出し「ビッグイシュー」を買った。 「いつも有難うございます」 「いえいえ」

なにが「いえいえ」だ。。。

「ビッグイシュー」の今回の特集は「捨てよ、天職幻想」 いま社会問題化している、フリーターやニート(NEET = Not in Employment, Education or Training 職業にも学業にも職業訓練にも就いてない、就こうとしないひと)に関する記事である。 売れっ子精神科医の香山リカもコメントを寄せており、興味深く読んだ。内容をかいつまんで言えば、 「天職」なんていくら探しても見つからないよ。 何でもいいから一度やってみて、それが自分にあっていれば「適職」なんだ。 やりたい仕事と違っても、やっていれば面白いこともあるんだよ。

ということだろうか。

「おまえは好きなことしてメシが食えて、楽しそうで幸せやなぁ~」

これまで何度言われたことか。

偉くもなく、立派でもなく、格好良くもない

ひと月以上前になるが、友達の A が電話してきた。

かれは去年の秋、上司と喧嘩して会社を辞めており、1月末までハローワークの紹介でパソコンを習い、それから求職活動をしていた。

同僚もみなその上司を嫌っていたのだけれど、かれだけが矢面に立ち、辞めざるをえなくなったようだ。

「就職決まった」

たったそれだけのやり取りである。

先日近くに住む友達の B に偶然会った。

「おう、元気にしてる?」

返す言葉がなかった。 昨日、学生時代の友人 C から転勤を知らせるハガキがきた。 転勤する前に会って食事をしたから、驚くこともない。 大企業で出世しているかれは、転勤ばかりだ。奥さんの実家の近くに家を建て、奥さんと子供はそこに住む。 ゆっくり落ち着きたいが、なかなかそうはさせてもらえない。 「いい加減、疲れた」 と彼は言う。 会社の都合でかれこれ 25年、それも大切な人生の青年期と壮年期、あちこち回され、こき使われている。 ハガキには通り一遍の印刷された文章と、その余白に彼の下手くそな字で「ありがとう」と書かれていた。

会社のことを「法人」とはよく言ったものだ。

フリーターやニートのみなさん、「天職」ですか? * 自分の誕生日を忘れても、ビッグイシューの発売日を忘れてはいけない。 死ぬまで買い続けてやる。 1日 30冊売れても、おじさんのもとには 30×(200円-90円)=3,300円。毎日働いて、ひと月 10万円也。 それにしても、1日 30冊も売れるのかなぁ。。。 2005年4月26日 − * − * − * − 中国の反日デモ

先週末、上海で数万人規模の反日デモがあった。

中国政府も難しい立場だ。

反日スローガンを唱え、破壊行為を繰り返す中国の若者たちを見るのは、日本人としていい気がしない。 ガラスが割られ、外壁をペンキで汚された日本総領事館や、メチャクチャに壊された日本料理店、それに日本の国旗に×印をつけて燃やしている映像を見ていると、普段「愛国心」など意識していないぼくですら、なんだか腹が立つ。 ならば仕返しを、とまでは思わないが、このような中国にあまりいい印象が持てないのも事実である。

中国では「愛国無罪」という言葉があるそうだ。

2005年4月21日 − * − * − * − 大阪は春の陽気で桜が満開になった

どちらかというと、ぼくは桜より梅のほうが好きだ。

それも、所狭しと植えられた梅林より、どこかの家の前栽(せんざい)に咲く 2~3本の紅白を、通りがかりに見るのが好きだ。

とはいっても、桜は美しい。

桜の花の散り際にたとえて、「花と散る」という美学が日本にある。

これがどうも好きになれない。

花がしおれる前に散るのが「潔(いさぎよ)い」ということなのであろうが、ぼくには「軟弱」に思えてならないのだ。

「見栄っ張り」であることを「潔い」と言い替え、たんに醜態をさらすのが嫌なだけじゃないのか、と思う。

なにも桜の花が悪いのではない。 人間が勝手に、都合のいい価値観をそれにあてはめているだけだ。 桜の花はそんなことを知ってか知らずか、ただただ生殖活動に励んでいるのである。(素晴らしい!) * 写真はすべてわたしの事務所が入る建物の敷地内に咲く桜 (管理人さん、有難う♪) 2005年4月11日 − * − * − * − 柳澤桂子「宇宙の底で」

昨年 4月から朝日新聞に月一回掲載されていた柳澤桂子のエツセイ「宇宙の底で」が、先月 8日で終了した。

興味深い話を毎回楽しく拝読していたので、とても残念だ。

柳澤桂子(1,938年、東京生れ)は生命科学の学者である。

8才の時、クリスマスにプレゼントされた育種家バーバンク(Luther Burbank 1,849~1,926、米)の伝記を読んで生物学者になろうと思った

という。それを実現すべく学業に励み、その分野では先進のアメリカに留学までするが、研究生活が軌道に乗り始めた 40才のとき、原因不明の病に倒れた。

「宇宙の底で」という魅力的なタイトルに込められた彼女の思い想像しながら、そのエッセイの見出しを改めて見る。

(01) いのちの不思議を追って

柳澤桂子は常に「いのち」を見つめ、その尊さを説いている。 それは彼女が幼少のころから興味のあったことではあるが、「死」を意識せざるを得ない原因不明の病に倒れたことが大きく影響しているのであろう。 「死ぬ見込みもなく、激しい苦痛のある人は、苦しみ続けなければならないのであろうか? (中略) 一人の人のいのちは多くの人々の心の中に分配されて存在している。 分配されたいのちは分配された人のものである。 また、「私」という存在は、四十億年の間、とぎれることなくDNAが複製され続けて生まれたものである。 いのちは自分だけのものではないということと、想像を絶する長さの歴史を持っているということが、いのちが尊いゆえんであると思う」(09)

と、自身の経験から自問自答している。

「世の中には、いろんな障害や病気をもった人がいて、それぞれの苦しみの中で生きている。 自分たちのできることの範囲で幸せをつかむ努力もたいせつではないだろうか。 私自身、三十五年間病床で苦しい生活をしてきて、幸せは自分の手の中にあると気づいた」(05) 「障害をもつものを排除する社会は、人々が自己中心的で住みにくい社会であろう。 弱いものをもっと守っていく社会であってほしい」(10) また「神」についての彼女の考えに、ぼくは大いに共感する。 「意識が未発達のときは、自然のすべてに神を観るアニミズムである。 自我が確立されてくると、人格神をいただくことになる。この考えは宗教学では否定されているというが、生物学的には、理にかなっていると思う。 人格神を超越したところに、神のない信仰の世界があると私は信じている。 (中略) 人格神を否定するのではなく、われわれが謙虚に成熟し、人格神の存在を超越するまでは、われわれは苦しむのではなかろうか」(11) 実在するひとやもの、あるいは神・宗教を崇めるひとが多いけれど、また対象が実在していたほうがそうしやすいことも理解できるけれど、サン・テクジュベリ「星の王子様」の言葉をかりると、 「本当に大切なものは、見えないんだ」 2005年4月4日 − * − * − * − 「名前」 徒然

プロ野球が開幕といっても、人気のないパ・リーグが先行した開幕なので、どうも盛り上がりに欠ける。

好きだった「近鉄バファローズ」が、昨年オリックスに吸収されてなくなってしまったためか、ぼくも例年になく盛り上がらない寂しい春を迎えている。

長年応援してきた球団がなくなってしまった、という事実は、今後いろんなかたちでぼくに影響を及ぼしてくるのかもしれない。

愛着のあった名前が、ある日突然なくなってしまうことはよくある。

たとえば、市町村の合併はどうだろうか。

たとえば、学校の統廃合はどうだろうか。

たとえば、結婚して姓が変わることはどうだろうか。

結局のところ、名前は実体のない単なる「記号」ではあるのだけれど、「歴史」や「思い入れ」、あるいは「継承」といったものが一旦それにまとわり付き、浸み込んでしまうと、簡単に取替え可能な「記号」ではなくなってしまい、ともすれば実体をはるかに超える心理的影響力を持ってしまうものなのかもしれない。 だから、オリックス・ブルーウェーブが「近鉄バファローズ」を吸収合併し、ブルーウェーブという愛称をバファローズに変えたにせよ、また将来大阪ドームを本拠地にすると言ったにせよ、「ハイ、そうですか。ファンになります。」とはなかなかいかないものなのだ。 2005年3月28日 − * − * − * − 徒然 朝、駅の階段を上がろうとしてふと停車中の電車に目をやると、「女性専用車両」の出入口に立ってこちらを見ている少年がいた。 半ズボンの制服を着ているところをみると、どこかの付属小学校に通っているのだろう。 いたって健康そうで、肥えているとまでは言えないけれど肉付きはよく、半ズボンがパンパンだ。 しかし、どことなく不安げな表情をしてこちらを見ている。 「女・子供」と十把一絡げにいうのは差別用語だろうけれど、「子供」だからといって「女性専用車両」に乗って良いはずはない。

「ねえ、ぼく。

君がいま乗っている車両は女性専用なんだよ。

残念だけれど、男は乗れないんだ。

君はもうしっかりした男の子じゃないか。

そりゃあわかるよ、君の気持ちは。

美しいお姉さんたちに囲まれて、気持ちよく通学したいのだろ。

誰だってそうしたいんだよ、男なら。。。

さあ、早く降りなさい。」

不景気になると、タクシーの運転手に転職するひとが多くなるという。

たしか、デ・ニーロの「タクシー・ドライバー」や「月はどっちに出ている」の主人公も転職だったように記憶している。

テレビ・タレントの「おすぎ」だったか「ピーコ」だったか忘れたが、パリでタクシーに乗ったときのはなしだ。

「お客さん、芸術ってものは、見ようと思えば何時間でも見ていることが出来ますよ」 と答えたという。確かに、言い得ている。 ぼくの敬愛する岡部伊都子さんにも、タクシーの運転手にまつわる話がある。 親戚の娘さんと、河原の土手に生えているススキをとりに行った帰りのことだ。 ピンと背筋を伸ばしたような丈の長いススキを手に持って、娘さんがタクシーに乗ろうとしたとき、車につかえてススキが折れてしまった。 彼女はべそをかきながら、大層落ち込んだという。そのとき、タクシーの運転手が振り向いて、 「大事なススキが折れて悲しいのはわかるけど、そのススキを河原で切り取ったときは悲しくなかったのですか?」 と言ったそうだ。 さすがの岡部さんも「はっ」としたという。 ところで、「女性専用車両」に乗って行ったあの「ぼく」は、さぞかし気持ちのいい一日を過ごしたに違いない、などとぼくは時々思い出しては苦笑いするのである。 2005年3月21日 − * − * − * − ホリエモン

「カネで買えないものなど、あるわけないじゃないですか」

報道はいずれ、新聞やラジオ・テレビという既存メディアからインターネットに移行していくのは必然だが、既存メディアは旧メディアとして守旧派であることの自覚が無いように思える。 社会的な信用を築いてきた面もあるけれど、その既得権にしがみつくあまり、新しいメディアの受け入れには積極的でないように思える。 堀江氏には、その移行スピードが緩慢に思えてならないようだし、そもそも旧メディアに操作された報道をみんなが「信じている」ことに強い危機感を抱いている。

彼の価値基準は「人気」と「利益」である。

「堀江氏にはラジオで何かを伝えたいという思いが全く感じられない。

そんな人の下では働く気になれない。」

「おカネで買えない価値がある」なんて言うのは、自分が努力しないことに対する逃げ、自分の才能が足りないことを認めたくない逃げですよ。(堀江貴文)

彼のいう「努力」とはお金儲けの努力であり、「才能」とはお金儲けの才能であるように思え、ぼくは彼の考え方に共感はしないけれど、彼の行動は結果的に日本の社会にとって悪いことではないような気がする。

これまでは社会の変革を外圧に頼っていたけれど、これからは堀江氏のような、たとえ本人にそのような気負いはまったく無くとも、日本の中からこの「馴れ合い社会」を変えてく人物がもっと

現れてくるような気がする。

* * *

そういえば、ニッポン放送の今の社長は、「カメ」の愛称で人気のあったディスクジョッキー・亀渕昭信だ。

中・高生の頃、洋楽好きのぼくは、深夜になると糸井五郎や彼の放送をトランジスタ・ラジオでよく聴いていた。

社長なんだもの、仕方ないよね、カメちゃん。 願わくば、ビートルズが大好きだった「カメ」にしか出来ない、あの当時のリスナーが、さすがカメちゃん、と唸るような、そういう行動を示してもらいたいものだ。 2005年3月14日 − * − * − * − 公務員の管理職と国籍

8世紀前半の奈良時代に、遣唐使として大陸に渡りながら、現地で亡くなってしまった日本人の墓誌が中国・西安で見つかったという、これはもう 4ヶ月以上前のニュースである。

この時代の日本人の墓誌が中国で発見されたのは初めてということで、結構話題になったのを覚えている。

またこの日本人が、ぼくの住む街の出身ではないかという説があり、余計に記憶として残っているのだろう。

* * 「姓は井、字(あざな)は真成、国は日本と号す。 生まれつき優秀で、国命で遠く唐にやってきて、一生懸命努力した。 学問を修め、正式な官僚として朝廷に仕え、活躍ぶりは抜きんでていた。 ところが思わぬことに、急に病気になり開元22年の1月に官舎で亡くなった。 36歳だった。 皇帝は大変残念に思い、特別な扱いで埋葬することにした。(中略) 体はこの地に埋葬されたが、魂は故郷に帰るにちがいない」

墓誌銘文の抄訳 (抜粋)

* * そういえば中学の社会の授業で、科挙に合格して唐の朝廷で諸官を歴任した阿倍仲麻呂を誇らしく学んだものだ。 その人の出自ではなく、人間としてのアイデンティティが大切なんだ。 * * * 東京都の管理職昇進試験の外国籍拒否は「合憲」

これはひと月ほど前のニュースである。

原告は都の保健師で、在日韓国人二世の女性であり、1,988年に東京都に採用され、94年に課長級以上の昇進資格を得るための管理職選考試験に申し込んだが、日本国籍が必要として拒まれた。

彼女は提訴し、一審の東京地裁では請求を退けられ、二審の東京高裁では「外国人の任用が許される管理職と許されない管理職とを区別して考える必要があり、都の対応は一律に道を閉ざすもので違憲」との判決を得た。

「重要な決定権を持つ管理職への外国人の就任は日本の法体系の下で想定されておらず、(東京都の対応は)憲法に反しない」 市民にとって良い行政が出来るか否か、が問題であり、その人の出自にどうしてそこまでこだわるのであろうか? * * * 都民のみなさまへ (東京都のホームページより) こういうところ(東京都)では、行政も大きな文明史観というものを持って臨まないと、実は、行政が行政になりきれない。 その最たるものが、私は国がやっている行政だと思いますね。 つまり、現実に全然追いついていない、何かと言うと、たとえば、北朝鮮の問題にしても話し合い、話し合いと言いますけどね、話し合いそのものが成り立たない相手とバーチャルな理念のようなものをかざして人間の善意をまだ信じて、話し合いということを繰り返すのは、非常に滑稽なような気がしないでもない。 * * * なにも日本だけの問題ではないと思うし、単純に「むかしは良かった」とも言いたくはないけれど、日本人が「唐」の朝廷で活躍し、惜しまれて亡くなったという事実を鑑みると、今のぼく達が「おおらか」になれないのは、「自信」が無いからではないだろうか。 備えあれば憂い無し お金や軍備のことではない。 人間として本来「備えていなければいけないもの」が、どうも今のぼく達には欠けているような気がするのだ。 2005年2月21日 − * − * − * − 話し言葉

「キョウジョウエキカ工事に伴い、コセンキョウを閉鎖しております」

昨夜の NHK スペシャルでも法曹界のわかりにくい専門用語が取り上げられていた。 言葉というのは相手に理解してもらわないと意味が無い。 しかし、特定のひとにしかわからない言葉を使うことに優越感を持つのも事実である。 寿司を注文する際に、そのような言葉を使うひとがいるし、芸能界や放送業界のいわゆる「ギョーカイ用語」を日常に使うひともいる。 ぼくたち建築の世界でも専門用語というか「現場用語」がよく使われる。 たとえば施主との打合せで、床の下地材を聞かれたとき サブロクのコンパネです などと答えると、まさか「北島三郎のコンパニオン」とまで飛躍するひとはいないと思うが、ほとんどの施主はチンプンカンプンであろう。 実は短辺が 3尺(910㎜)、長辺が 6尺(1,820㎜)のコンクリート型枠用合板(合板→パネル)のことを言っている。 なにを隠そうぼく自身、学生のとき「コンパネ」を「コンクリート製のパネル」と思い込んでいた。

そういや、「ユンボ」という言葉にも泣かされた。

1 円 50 離れたところ これは 1円 50銭のことだけれど、それでもわからない。 50銭は 50㎝(センチメートル)で、「銭」の上の単位は「円」なので、「㎝」の上の単位である「m」が「円」になっている。 すなわち「1m 50㎝離れたところ」ということになる。 これは「ひねり業(わざ)」を用いた高度な言葉なので、あまり聞くことはない。 このような「専門用語」は閉鎖的ではあるけれど、その言葉がそれを使う業界の特徴や体質を表していたり、使うひと達の間に一種の連帯感を生んだりする場合があり、なかなか捨てがたいものでもある。 自然淘汰される言葉もあれば、半強制的に使用を禁止される言葉もあるけれど、愛おしさを感じるひとも多いだろう。 今朝の駅のアナウンスを聞いて、ぼくはこのようなことを考えていた。 * * * 昨夜の NHK スペシャル「司法大改革--あなたは人を裁けますか--」で、イタリアの裁判を視察した S君の「裁判官が裁判員に対して敬意を持っているように思われた」というコメントはよかった。 上からではなく、常に低い位置から物事を見ようとする彼の姿勢にぼくは共感する。 2005年2月14日 − * − * − * − あなたはひとを裁けますか?

2009年 5月までに「裁判員制度」が始まるという。

よく聞くアメリカの「陪審制」とは少し違うらしい。

「陪審制」は一般市民の陪審員が、有罪か無罪かを決める制度であり、刑罰は裁判官が決めるそうだ。

しかし、日本に導入される「裁判員制度」は、有罪・無罪だけでなく、刑罰まで一般市民の裁判員がプロの裁判官と協議して決めるという。

* 死刑または無期懲役、無期禁固にあたる罪についての裁判

裁判員は、選挙人名簿から無作為抽出で選ばれる。

「呼び出し」を受けた裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日に「出頭」しなければならない。

(「呼び出し」とか「出頭」とか、言葉がキツイ。何とかならんのか!)

ぼくなんか、まだ呼ばれもしないのに緊張してきました! (笑) そもそも「裁判員制度」の目的は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に加わることによる、「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上」にあるらしい。 趣旨はよくわかる。 これまで閉ざされた世界であった裁判に一般市民が加わることの意義は理解できるし、大いに期待もする。裁判のあるべき姿、と言えるかもしれない。 しかし、日本における「裁判員制度」に対し、敢えて不安を口にしてみる。

ぼくも含め、一般のひとは法律にとんと疎いのではないだろうか。

出版業界はあざとく「傾向と対策」本を出すだろうが、裁判員になってから一夜漬けで法律の勉強をしたとしても、たかが知れている。

また訴訟の国アメリカと違って、日本では国民に幅広く法律や裁判が根付いていないし、今後も根付かないような気がする。 なぜなら、日本は周囲を海に囲まれた島国であり、同じ人種が馴れ合う村社会の長い歴史を持つため、法律より「因習」を重んじる国民性があるからだ。 法律を持ち出すと、「そんな堅いこと言わないで。。」と諭されるのが日常である。 それに普段から物事を「公正か否か」、あるいは「善か悪か」で判断する習慣がない。 というか、なくても支障がない社会である。公正でなくとも、悪いことであっても、「丸くおさまる」ことが良いことであり、それがなによりの判断基準となってきた。 また日本人は、ひとと違う意見を述べるのが苦手であることもこの制度に向かない。 昔から「奥ゆかしい」ことが美徳とされてきたこの国で、自分ひとりだけが違う意見を述べるのは勇気のいることである。ましてプロの裁判官に対して異を唱えることはもっと難しいことだろう。 感情やその場の雰囲気に流される心配はないだろうか。 マスコミの報道を妄信し、国民のほとんどが同じ方向を向くことはよくある。 時々そのことで、外国から揶揄されたりもする。こんな具合だと、冤罪が増えないか心配だ。 最後に、ぼくは死刑制度廃止を望んでいるが、日本人の多くは「殺人犯は更生の余地なし、殺してこの世から抹殺せよ」とか「被害者遺族の気持ちを考えると、死刑やむなし」などと考え、死刑制度を支持している。 そういう一般的な日本人が判決に関わると、心情的な死刑判決が多くなりはしないかと危惧する。

いろいろ不安な面を強調して書いたけれど、どうだろうか?

*

ところで、偶然テレビで裁判員制度についての番組が近く放映されるらしい。(わざとらしいなぁ~/笑)

今週の 12日(Sat)、13日(Sun)のNHK スペシャル「司法大改革--あなたは人を裁けますか--」

13日には、'04年10月4日付のこの「徒然」で紹介した S 君が、晴れて日本を代表して海外視察してきたことが放映されるそうだ。

彼も出演するという。(男前ですよ/笑)

2005年2月7日 − * − * − * − 日ごろ「日常」を意識することはない

ぼくの一日は、朝 6時半の起床から始まる。

ここ 2~3日、風がなく最高の天気です。太陽光を浴びるため、デッキでのんびり本を読んだりして、体を癒しています。 (2,004年 1月 31日)

66才の堀江謙一さんが毎日届けてくれる日記である。

彼の「日常」は、ひとりぼっちの航海ということになるのだろうか。 ほとんどのひとが経験しえないであろう恐怖や喜びを、自然とともに、そして自然と闘いながら味わう日々。 日の出とともに目を覚まし、日中は食料の確保に努め、日が没したら寝る。本来人間という動物がもつ原初的な「日常」であろう。

ぼくは社会に出てから一度、3週間ほど入院したことがあった。

ところが自分が実際に入院してみると、多くの「いい年をした大人」が、ぼく自身もそのひとりであったのだけれど、まっ昼間から何をするでもなく、ベッドでゴロゴロしている(せざるを得ない)現実があることを知った。

「終りなき日常」とは、宮台真司(ぼくと同世代の社会学者)は実にうまく言ったものだ。 日々何かに追われ、その時々の「日常」をやり過ごして生きているぼくたちに、もうひとつの「日常」があることを想像するのは難しい。しかし、この世には いろんな「日常」があり、自分が生きてきた、そして今生きている「日常」だけが真っ当である、などと思っては大間違いだ。 * * *

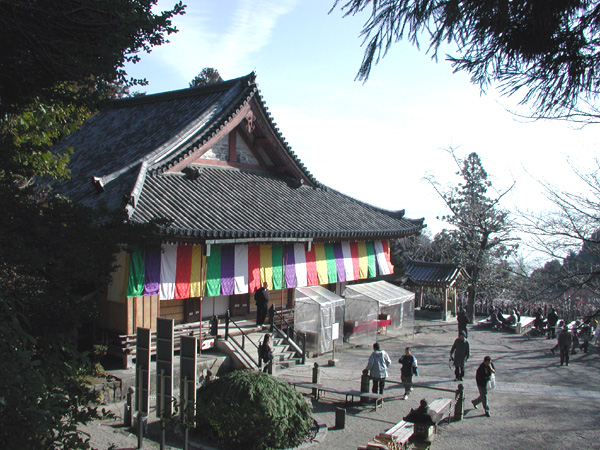

一昨日、毎年恒例の奈良・松尾山(寺・神社)に行ってきた。

2005年2月1日 − * − * − * − たかが「賞」、されど「賞」

受賞することを目指して日々の研鑽を奨める賞もあれば、長年の、あるいは偉大な功績をたたえる賞もある。

前者は一般に「登竜門」といわれる。

その門をくぐってはじめて一人前、という意味が暗に込められているようだ。

今月13日に発表された第132回芥川賞は阿部和重、直木賞は角田光代である。

このふたりは今回の賞をもらう以前から、ある程度知名度があったし、誰もが認める実力もある。

年齢も三十代半ばの「いい歳」である。

しかし、芥川賞・直木賞をいつかは獲る、と言われていたのに、未だに獲れないひとも多い。 日本だけでなく、海外でも高い評価を受けている村上春樹や吉本ばななが、その典型であろう。 また、太宰治や織田作之助、最近では中島らものように、獲らずに鬼籍に入ったひとも数知れず。 さぞ、悔しかったことだろう。 27歳の太宰治が川端康成に出した手紙は有名だ。 「何卒(芥川賞を)私に与へて下さい。 一点の駈け引きございませぬ。 深き敬意と秘めに秘めたる血族感とが、右の懇願の言葉を発っせしむる様でございます。 (中略) 私に希望を与へて下さい。 私に名誉を与へて下さい。 (中略) 「晩年」一冊のみは恥かしからぬものと存じます。 早く、早く、私を見殺しにしないで下さい。 きっとよい仕事できます」 また、長年の苦労が実って受賞したひとの言葉も面白い。 社会生活に適応せず、人間関係を絶って「世捨て人」同然に生きてきた当時53歳の車谷長吉が、「赤目四十八瀧心中未遂」で直木賞を受賞したときの言葉には、凄みがある。 「男子の本懐というか、男の花道というか。 兎も角、これで私も男になれたのだ。 これ迄、随分多くの人に小馬鹿にされてきて、悔しい,癪(しゃく)に障る思いをしてきたが、そういう人達がテレビや新聞を見て、どう思ったか。 私が捨てた女たち、私を捨てた女たち、あるいはすでに絶交した友たち、私としては、見たかっ、という思いである」 しかしぼくは、これが彼の本音だとは思いたくない。 苦労が長かった分、さすがに捻(ひね)くれてはいるが、素直な喜びを恨みで照れ隠す、彼一流の表現じゃないだろうか。 これとは逆に、昨年、弱冠19歳で芥川賞を獲った綿矢りさの受賞の言葉は、軽い。 しかしそれが、時代の空気なのであろう。 「はやりやまいはやはりやばい。 高校生の時、キャッチコピーを作れという授業で、こんな薬屋のコピーを作った。 いいやん、と思い、友達にも見せたりした。 このコピーと一作目(「インストール」)、そして賞をいただいた二作目(「蹴りたい背中」)、この三つだけが今まで私の作ったものだ。」 いやはや、人生いろいろ。(笑) ところでぼくは、賞もなければ罰もなし、という平凡な人生を歩んでいる。 実は、サルトルが 「作家は、作品によってのみ行動する。 他人(ひと)からは、ジャガイモひとつだって貰わない」 と言って、ノーベル賞を辞退したようにカッコよく決めたい、と密かに企んでいるが、これは心ならずも「車谷長吉」化が進んできているのかもしれない。 賞といえば、小学生の時の習字はいつも「努力賞」をもらっていたことを思い出す。 習字をもっと「努力しよう」という洒落になっていたのだろうけれど、その茶化し方が子供心に、恥かしかったぜ! (笑) 2005年1月24日 − * − * − * − 「阪神・淡路大震災」から10年

マスコミの報道をみると「阪神大震災」と表記しているところが多い。

名称は略してよい場合と良くない場合がある。

こまかいことを言うようだが、「阪神・淡路大震災」の「淡路」を省略すことは、淡路島が被災したことを忘れ去ることにつながるのではないだろうか。

10年前の1月17日(火)、午前5時46分のことはよく覚えている。

2階で寝ていたが、「ズドーン」というこれまで経験したことのない揺れに目を覚ました。

家が潰れるかと思うほど、揺れた。

しかし、まもなくおさまったので、ぼくはまた寝た。

この時点で、何千人というひとが建物の下敷きになってもがき苦しんでいることなど、想像すら出来なかった。

まったくもって想像力の欠如。。。情けない。

地震から 2週間くらいたった頃、ぼくは被災した家の被災程度を「全壊」とか「半壊」などと判定するボランティアで、設計事務所に勤める青年と阪神間を自転車で走りまわった。

「天野さん、全壊なら全壊と、もっとハッキリ言った方がいいですよぉ」 それは、わかってるんだけれど。。。

半年ほど後、著名建築家による震災についてのシンポジウムがあった。

建築家と言われるひとの、この震災に対する意見や考え方に関心があるのか専門家だけでなく一般の人も多く詰め掛け、大阪の会場は満員だった。

この震災で建築家が語る「建築」や「都市」の理念に不信感が高まるのを払拭してくれるのではないかと、建築家の端くれとして、ぼくは彼らの言葉に期待した。

しかし、結果は大きな失望に終わった。

「呼ばれもしないのに、力のないわたしのような年寄りがのこのこ出て行っても、邪魔になるだけでしょ」 と、なにくわぬ顔して答えたのである。 また、壊滅した今の神戸を新しく都市計画するのならどのようにするか、との問に、別の建築家は、 「今の状態ではやりようがない。 何も無い更地の状態にすれば、わたしにもいろいろやりたいことはある」

と答えた。

このふたりは、建築界ではビッグ・ネームである。ひとりは駅ビルを国際コンペで勝ち取り、当時破竹の勢いがあった。

もうひとりはカリスマ建築家で、60年代から著作も多く、影響力絶大な国際的な建築家である。

もう 10年も前のこと。

ぼくは今もこの職にある。

2005年1月17日 − * − * − * − えべっさんに行ってきた

大阪(関西?)では恵比寿神のことを「えべっさん」という。

「恵比寿さま」が縮まって「えべっさん」になったのであろう。

毘沙門天を除けば、みな親しみのある擬人化された七福神のひとりである。

全国に3,500以上あるといわれる「えべっさん」の総本社は、兵庫県西宮市にある西宮神社だ。

ここでは毎年 1月 10日、「開門神事福男選び」という神事が行われている。

本殿に辿り着いた先着3名に「福男」の称号が与えられ、その年の「福」が約束されるというものである。

ぼくは「特定の神」を信じていないし、組織化された宗教というものに意識して距離をおいてきた。

一人のひと(神)を「祀り上げる」というのが嫌なんだ。

しかし、お正月には初詣に行くし、クリスマスやキリスト教会の雰囲気も好きであり、極めていい加減な人間であることは、充分自覚している。

ぼくが参る「えべっさん」は、大阪市浪速区にある今宮戎(えびす)神社である。 事務所からだと、天王寺公園や新世界をはさんだ西側にあり、歩いても行ける距離だ。 他の「えべっさん」に行ったことがないのでよくわからないが、今宮の「えべっさん」は、夜がすこぶる美しい。

参道に並ぶ露店では、えべっさんの顔を貼り付けた派手な「ざる?(お金をすくう)」や「熊手?(お金を掻き集める)」ような縁起物が、店の壁や天井におびただしく掛けられており、白と赤を基調としたそのどぎつい色彩に圧倒される。

福笹や福あめ(金太郎飴)も色どりを添え、実にカラフルな世界が展開されている。

このような「えべっさん」ワールドを体感してとても幸せな気分になるのは、多分ぼくだけではないだろう。 しかつめらしい理屈ではなく、「えべっさん」にはひとを楽しませ、そして幸せな気分にさせるエンターテイメントの要素があり、不思議なパワーを発散しているような気がするのだ。 来年も行くぞ!(笑) 2005年1月11日 − * − * − * −

新年、明けましておめでとうございます。

昨日、初詣に行って「おみくじを」を引くと、「小凶」でした。(笑)

ウンがついてるぞ! 今年は何か良いことがありそうな予感がします。(笑) 2005年1月2日 |