|

今日の大阪は雪、11年ぶりの積雪とのこと

公園の樹木を雪が覆い、風景から色が消えた

つい、「新世界」にまで足を伸ばしてしまった

雪は夕方まで降り続いた

2008年2月9日 − * − * − * − ただ「在る」ということ 昨年末のテレビ番組「新日曜美術館」の高山辰雄特集はよかった。 高山は言う 「個性という言葉は、ぼくはあまり好きじゃないですね。 どんなひとにでもあるもの、それを知りたい。 共通することがなにかあるんじゃないかなぁと思うんですよ。 たとえば食べるということもそうですし、悲しいこと、嬉しいことなど。 根源になっているものがある。」 「個性的」であることが、さも素晴らしいことであるかのように言われはじめたのはいつの頃からであろうか。 めだつ言動はつつしみ、自我を抑えてまわりに同調することを良しとすることが、文化にまで影響を及ぼしていた日本人の特質が、戦後すべて否定され、それに代わる新しい時代の価値観として「個性的」であることが尊ばれるようになったのか、あるいは日本が高度成長を遂げ、社会がグローバル化していくための必然であったのだろうか。

ぼくが高校生だった70年代前半、すでに「個性的」という言葉は、「異端」という疎外されたイメージではなく、憧れをもって肯定的に使われていたように思う。

多分、もともと魅力を秘めている言葉なのだろうけれど、昔はなかなか表立っては言えない日本の社会風潮であったのかもしれない。

その状況が変わり始めたのは、バブル景気がはじけた90年代中頃だろうか。

その「ナンバー・ワンよりオンリー・ワン」という言葉の意味を表す典型的な例が、昨年の紅白歌合戦で最後にみんなが合唱した「世界に一つだけの花」(作詞・作曲/槇原敬之)の歌詞だ。

それなのに 僕ら人間は

そうさ 僕らは 世界に一つだけの花

要約すれば、シャカリキに一番を目指してみんなと競争しなくたって、自分の「個性」を生かし、自分なりに頑張ればよい、ということだろうか。

しかし、ぼくはこの「ナンバー・ワンよりオンリー・ワン」という考え方に違和感を覚える。

その言葉の意味するところは「真理」だといえるし、共感もする。

でもその使われ方が、どこか違う、と感じるのだ。

いま社会問題にまでなっている職につかない(つけない)若者であっても、みんな「自分にあった職業(天職)」が見つかれば働きたいと思っているに違いない。 自分という人間が活かせる、願わくば、自分しかできない仕事を求めているはずだ。 自分にはひととは違う「オンリー・ワン」が必ずある、と信じて。。。 そこには、「オンリー・ワンを目指す」姿勢が窺える。いや、目指すこと自体は決して悪くはないだろう。 しかし目指しても見つからないことだってある。 「オンリー・ワンになる」という考えも同じだ。 なりたくてもなれないのが世の常なのだから。

そもそも「オンリー・ワン」なんて声高に言う必要はないし、「ナンバー・ワン」と対比させるなんて愚かなことだ、とぼくは思う。

先の高山辰雄の言葉は、まるで雲間に差し込む一条の陽光のように、長年モヤモヤしていたぼくの心の奥底に届いたのである。 2008年1月22日 − * − * − * − 友人と「えべっさん」に行った 事務所の近くにある商売繁盛の神さま今宮戎神社で毎年 1月 9日から11日にかけて十日戎(とおかえびす)が催される。 大阪ではそれを「えべっさん」という。 9日は宵戎で10日が本戎、そして 11日が「残り福」である。 ぼくは毎年本戎に参っていたが、今年はなぜか雨の 11日「残り福」に行った。 (「えべっさん」については以前にも書いたが、ぼくは何故か「えべっさん」が好きなので懲りずにまた書く)

ぼくは特定の神を信じないし、宗教にも無関心だ。 しかし毎年お正月には初詣をし、この時期は「えべっさん」に行く。 そこでは賽銭を供え、頭を垂れて手を合わせるが、特に願い事はしない。 ぼくにとってそれは年の初めの単なる通過儀礼(initiation)になってしまっているのだろう。 それをしないと、どうも。。。という感じ。 ぼくの家の近所にお米の卸販売会社に勤めていたひとがいて、退職後も毎年お米の組合が「えべっさん」の境内で"縁起もの"を売るのを手伝っている。 昨日の朝、たまたまそのひとと電車に乗り合わせて「えべっさん」の話をしていたら、"縁起もの" をあげるから売り場に来い、と言われた。 "縁起もの" は縁起ものだから(笑)それなりの値段がするに違いないと思って以前からその売り場を遠めに眺めていたぼくは、その申し出を一旦断ったけれど、なんとなく面白いかもしれないと思いなおし、必ず行くとそのひとに告げた。

これまで「えべっさん」へ行く日に雨にあうことはなかったのだけれど、昨日は夕方から小雨が降ってきた。

メインの本戎ではないのに、それも雨が降っているというのに人出が多く、驚いた。

天気がよければもっと多いのだろうか、「残り福」だというのに。。。

これまで本戎しか行かなかったぼくは、「残り福」の「残り」という言葉に若干引っ掛かりを覚えながらも、そのことを気にしないように努めた。

いつものようにお参りを済ませ、美しい福娘を見て気持ちをリフレッシュさせた後、今朝会ったひとがいる売り場に向かった。 そのひとは売り場の少し奥の方でせわしなく働いている。 名前を "ちゃん" 付けで呼ぶと、彼はすぐに気付いてくれ、さっそく竹でつくった熊手にお札や小宝を付け、その "縁起もの" をぼくに渡そうとする。 ぼくが「買うわ」と言ってお金を取り出すと、そのひとは熊手にまた小宝を付けてくれるではないか。。。 結局、支払ったお金の数倍もするであろう "縁起もの" をぼくは手にした。

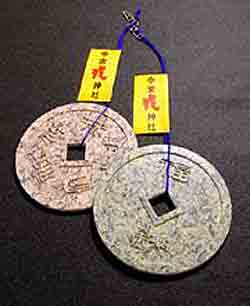

礼を言ってそこを離れようとしたとき、今度はぼくを "ちゃん" 付けで呼ぶそのひとの声がするので振り向くと、使えなくなった古い 1万円札や千円札を裁断し、それを古銭状に加工した "福銭" というのをぼくに渡そうとそのひとは手を伸ばしていた。 ぼくは礼を言ってそれを受取ったけれど、ぼくばかり貰っているので、それをその場で友人に渡した。 するとそれを見ていたのか、そのひとはもう一枚 "福銭" を渡そうとぼくの名前を何回も何回も呼んで、必死に手を伸ばしている。 あぁ、世の中にはこんなに優しくて親切なひとがいるんだなぁ。。。なんて柄にもなく感慨にふけりながら、ぼくたちは幸せな気持ちで「えべっさん」をあとにした。 2008年1月12日 |