桜は満開より"葉ざくら"が好きだ

肌寒い日が多かったためか、大阪での桜の見ごろは 4月 8日、9日の土日あたりで、例年より少し遅かったように思う。

その桜もいまは若葉が出始め、花と若葉の饗宴、"葉ざくら"が見ごろだ。

桜の開花に"三分咲き"、"七分咲き"とあるように、葉ざくらにも"三分葉ざくら"、"七分葉ざくら"というのがあるそうだ。

ぼくはきのうの昼休み、事務所から程近い一心寺の境内に桜を見に行ったが、それは"三分葉ざくら"ぐらいだっただろうか。

このくらいが調度よい。

これより葉が増さってくるとあまり美しくないのだ。

一心寺は鎌倉時代から続く法然上人ゆかりの寺として有名だけれど、住職(いまは"長老")は高口恭行という建築家であり、日想殿をはじめコンクリート打ち放しの建築を境内外に次々建て増している。

近年、度肝を抜れたのはなんといっても山門だ。

ギリシア彫刻からヒントを得たとかなんとか言っていたが、トラスで組まれたガラスの大屋根の下に立つ仁王像(怪物!)を初めて目にしたとき、そのエキゾチックな異様さがお釈迦さんを冒涜しているようで、信仰心のかけらもないぼくですら

なんぼなんでも、これはアカンやろ!

と心の中で叫んでしまった。 夜ライトアップされていたから、いっそう異様さが際立っていたし。。。 でも、住職が建築家だから出来ることでもある。 ぼくはなかなか仕事が思うようにいかない時など、賽銭やお布施を使って好きな建築をつくれるんだから高口さんは気楽なもんだ、などと酒の席でよく愚痴をこぼしたりした。 しかし、かれは一心寺シアターをつくったり、人形劇のフェスティバルで町おこしをしたりして、地域の文化活動にも熱心なひとなのだ。

話はかわるが、今朝電車に乗って座っていると、ぼくの前に3人連れの中年女性が立っていて、ああだこうだと大きな声でしゃべっている。

今日は天気がよいのでこれからどこかハイキングにでも行くのか、みなズボンにスニーカーという軽いいでたちで、陽気で元気な”大阪のおばちゃん”そのもの。

ぼくが座っていたのは車両の端にある 3人掛けの座席で、ある駅で隣のふたりが降りた。

さぁ、われ先にと彼女らが座るのかと思っていたが、どうしたわけかなかなか座らない。

「あんたら座りぃな」

と、ひとりが口火を切った。 なぁんだ、3人なのに二人分しか席があいてないので遠慮してるのか。 かわいいところあるじゃないか、おばちゃんたち。。。けど、オレはのかんよ、と思っていたら、別のひとりがすかさず、

「ここ優先座席やで、なんぼなんでもよう座らんわぁ、あっち行こ!」

と言って、他のふたりを促して去ってしまった。 なんぼなんでもよう座らんわぁ、か。。その座席に座っているぼくはすこぶる居心地が悪い。 うるさいわ、おばはん!

2006年4月18日

− * − * − * −

おじさん、カッコいいじゃないか

今年の 3月は例年になく寒い日が多かったような気がする。 3月といえば学校や会社では年度の終わりであり、いわゆる別れの季節でもある。

先週はその年度末の最後の一週間であった。

夜遅く事務所から帰るとき、ぼくは電車のなかで大きな花束を胸に抱かえた年配の男性に遭遇した。

恥ずかしいのか、ばつが悪そうにひとりぽつんと立っている。

はは~ん、さては定年退職を迎えたひとだな。

お勤めご苦労さまでした。

そう思ってそのひとの顔をうかがうと、お酒を飲んだのか少し赤い。

送別会でもあったのだろう。

この時期、たまに見る光景だ。

ふだん街で花束を持つひとに出会うことはまれだ。 それだけに花束を持っているとよく目立つし、ましていい年のおじさんならその不釣合いな様がそれを助長する。 ぼくはこれまで花束の似合うおじさんを見たことがない。 たいがい彼らは花の鮮やかさとは対照的に、ヨレたダークスーツを着た愚直な感じがする。 普通のサラリーマンだし、洋画に出てくるようなダンディでお洒落な二枚目紳士なんて日本にいるか? JRに乗るか? 車だろ。 それに日本人はおしなべて内向的で華やかなシチュエーションがすこぶる苦手だし。

さて、ぼくはその花束を抱かえひとり佇むおじさんの姿を遠くから眺めていて、送別会でそのひとが同僚や部下たちから泣いて別れを惜しまれている情景や、かれが家に帰ると、玄関で奥さんが座布団も敷かずに正座しており、長い間ご苦労さまでした、などと深々頭を下げてねぎらう場面などを "勝手に" 想像して、ひとり目頭を熱くした。 (病気か? 笑)

The Rolling Stones という世界的人気を誇るロック・グループがある。 The Beatles とともに 60年代を歩み、今年も新しいアルバムを出すなど現役で活躍している大御所だ。 メンバーはみな還暦を過ぎている。 サラリーマンでいえば、定年退職の年齢である。 かれらがいま日本に来てコンサートをしているのだけれど、メンバーのひとり Keith Richards が先日インタビューに答えて次のようなことを言っていた。

「もしも強く感じる何かがあるなら、そこにしがみつくんだ。 音楽をつくりたい、ものを言いたい、ひとの気持ちを動かしたい、そう思っているなら、やり続けることだ。 スターになりたい? テレビに出たい? そんなもの忘れっちまえ!」

これを読んだとき、ぼくの頭の中でつながるはずのないものがつながった。

Keith Richards と電車のなかで花束を持ってひとり佇むおじさん。

ふたりは一見かけ離れた存在のように思えるが、年のころは同じくらいだ。

確かに生き方は異なる。

その結果として、得たものやその大きさは違うだろう。

またそれによって風貌や身なりも違ってくるわけだ。

それは仕方のないことだし、そんなことはどちらかといえば人生の枝葉のことであろう。

それより、かれらは同じ時代を生き、そして今まで山あり谷ありでもなんとかやり続けてきたという共通点のほうが本質的なことだし、大切なことのように思う。

Keith Richards の言葉はぼくにそれを気付かせてくれた。

おじさん、カッコいいじゃないか、Rolling Stones だぜ!

2006年4月3日

− * − * − * −

普 通

1. ひろく一般に通ずること。

2. どこにでも見受けるようなものであること。なみ。

と広辞苑にある。

「普通の生活がしたい」とか「普通の身だしなみもできないのか」など、「普通」という言葉は日常よく使われる。

ぼくたちの仕事でも、たまに張り切って奇抜なデザインを施主に提案しても、「普通の感じでいいんですけど。。。」などと言われたりする。

あいまいさを好み、中流意識の強い日本人には都合のよい言葉でもある。

そういえば、ぼくは高校生のころボブ・ディランに憧れ、髪を伸ばしてパーマをかけていたのだけれど、親から「普通の髪にしなさい」とよく注意された。

そんなときぼくは、「普通って何センチのこと?

長い髪のひともいれば短いひともいる。

世界中のひとの髪の長さの平均が普通ってこと?

そんなこと調査したひといるの?」などと、学生らしい屁理屈でよく反抗していたものだ。

「普通」って一体なんなのだ?

過日、新聞(2006年2月2日付 朝日/夕刊)を読んでいて、そのことについて考えさせられた。

それは財田(さいた)川事件といって、50年以上前に香川県財田村(今の三豊市)でおきた強盗殺人事件の元死刑囚、谷口さんに関する記事だ。

(フリーライター、砂古口早苗さんの投稿)

当時19才の谷口さんは別件で逮捕され、その強盗殺人の罪を着せられてしまった。

いったんは死刑が確定したけれど、34年後の 1,984年、再審で無罪になり釈放された。

冤罪ということでマスコミをにぎわした事件なので、知っているひとも多いと思う。

その谷口さんが釈放されて22年目の昨年、74才でこの世を去ったという。

今はもうだれも恨んでいない。

これからは自分の人生を楽しみたい。

無罪判決を受けた翌日、谷口さんは実家に帰ってこう言ったという。 かれには約7,500万円の刑事補償金が支払われており、その半分近くは弁護団への諸経費に支払われたが、残りは谷口さんが手にした。 人生で大切な青年期・壮年期の 34年間を刑務所で暮らし、死刑囚として社会復帰の訓練も受けられず、53才になって突然大金を渡され社会に放り出されたかれは、いわゆる「普通」の生活ができなかったそうだ。

釈放されてから数年後、かれはひとつ年下の女性と結婚したけれど、就職もせず婚姻届も出さなかった。

国民健康保険にも加入していない。

村は退屈だったのか、自転車で30分もかかる琴平町によく遊びに行ったという。

自転車がハイヤーになり、やがて琴平町のアパートで暮らすようになる。

奥さんと日本各地を旅行し、お酒もよく飲んだ。日本中バブル経済で浮かれていたころである。

かれには警備員をしているお兄さんがおり、「いつまでもふらふらしている」と弟の勤労意欲の無さと金銭感覚のズレに気をもんで暗い顔をしていたが、「兄貴は心配性やからなぁ」と弟はまったく意に介さなかった。

お酒と旅行とカラオケで刑事補償金を全部使い果たし、あげくの果てに身体をこわして入院。

その半年後死去。

投獄されたときから谷口さんを支え続けたお兄さんや弁護団をはじめとする支援者、獄中で無実を訴える手紙を書けと教えた刑務官、その手紙に目を留めた判事など、みんなのおかげで無罪を勝ち取ることができたのだけれど、かれは同じ冤罪を訴えるひとの救援活動もせず、逆にかれらを裏切るようにして、ただ自分の人生を楽しみ、そして死んだ。

多くのひとのお世話になって釈放されたのだから、おとなしく生きてろ!

ぼくの "心のなかの世間" が叫ぶ。しかし、すぐにそれを打ち消すぼくもいる。

谷口さんはただ「普通」に生きたかっただけかもしれない。

「お酒と旅行とカラオケ」に限らず、遊びでお金を使い果たすひとなどこの世にごまんといる。

またよいことではないが、お世話になったひとの気持ちを裏切るのもよくある話だ。

極端なことをいえば、なにもひとのために自分の人生があるわけではない。

谷口さんは谷口さんのために生きたらいいのだ。

そう考えると、谷口さんはどこにでもいるような「普通」の生活を送ったひとなのではないだろうか。

釈放されてから遊んで暮らしていたのだから、かれをみる世間の目は厳しかったにちがいない。

それは自業自得という面も確かにあろう。

しかし谷口さんは世間一般のひとと同様「聖人君子」ではない。

ただの「普通」のひとなのだ。

今はもうだれも恨んでいない。

これからは自分の人生を楽しみたい。

谷口さん、その後の人生楽しめましたか?

2006年3月25日

− * − * − * −

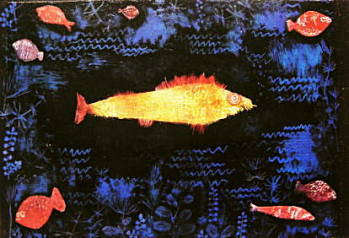

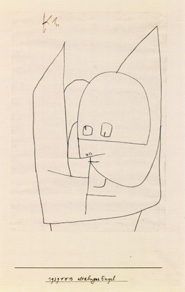

パウル・クレー

いまやぼくは、自分の作品に抽象芸術を見ることはなくなった。 移ろいやすいもののなかに、ある種の抽象化を残すだけで。 たとえ眼には見えなくとも、「世界」がぼくの描く主題であったから。(パウル・クレー)

パウル・クレー展をみた。

パウル・クレー Paul Klee は 1,879年スイスの首都ベルン郊外の村で生まれた。

父親は音楽教師、母親はオペラ歌手という家庭環境もあり、幼いときから音楽に親しんだが、文学や美術にも関心をもつ多感な少年であったようだ。

画家になる夢が次第にふくらみ、高校卒業と同時にドイツへ行き美術学校に入学。

しかし学校教育になじめず、ほどなく故郷のベルンに戻ることになる。

ミュンヘンで知り合った女性との結婚を機に再度ドイツに渡ったが、画家で身を立てることはできず、長い間妻に養われていたという。

1,914年 35才のとき、友人と行った北アフリカのチュニジア旅行がかれに大きな転機をもたらした。

ぼくたちがよく知っている色彩豊かなパウル・クレー独自の絵画を確立したのだ。

その後グロピウスの薦めで「バウハウス」で教鞭をとったことは、かれにとって自身の芸術を論理的追及する機会でもあったようだ。

ナチスの台頭で前衛芸術が迫害を受けるようになると、故郷スイスに亡命することになる。

晩年は難病に冒されながらも制作活動に励んでいたが、1,940年ついにスイスの療養先で60年の生涯を閉じた。

感情の赴くままに絵筆を走らせるゴッホ(1,853~1,890、オランダ)も好きだけれど、あまりの過剰さに心が疲れてしまうことがある。 その絵に込められた「現実」に思いを馳せて感情移入することはできても、そこから異次元の世界へとその絵はぼくたちを 誘ってはくれない。 見る側の心が絵に鷲づかみにされたようで、自由を奪われてしまうのだ。

芸術は目に見えるものを再現することではなく、見えないものを見えるようにするものである。 (パウル・クレー)

「見えないものを見えるようにする」とは、それを具体的に描いて視覚的に見えるようにすることではないはずだ。見るひとの想像力を媒体とし、 現実には見えないものを心の中で見えるようにすることだと思う。この概念は芸術の可能性を一気に広げる。

建築にも同じことが言えるかもしれない。

"かたち"にこだわればこだわるほど、またつくり込めばつくり込むほど視覚的なものに心がとらわれてしまい、空間のなかで自由に心を遊ばせる余裕がなく

なってしまうのではないだろうか。その結果、深みのない薄っぺらな印象になってしまうのだ。建築の面白い"かたち"に目を引きつけられたけれど、

なかに入ってみると、あまりにも貧弱な空間に失望したという経験は誰にでもあるはずだ。

「おませな天使」 谷川俊太郎

うたがうことばかりしっていて

しんじることをしらなかった

きずつくまいとして

あいするものからめをそらし

かぎりないそらをみて

かぜにゆれるきぎをみて

おおむかしをゆめみて

かえることのできるほらあなをさがした

だがいつもあっというまに

きょうはあすになり

あすはきのうになり

あたらしくうまれてくるものたちだけが

つかのまのてんしのすがたして

みえないつばさではばたき

こころのくらやみをふきちらした

見えるがゆえに見えないものもあれば、見えないけれど見えるものもある。 なにか禅問答のような、そんなことを考えさせられたパウル・クレー展であった。

今回の展示会は 2,005年 6月スイスの首都ベルン郊外にパウル・クレー・センターが完成したのを記念して催された。ちなみにパウル・クレー・セン ターは、フランスのポンピドー・センターや関西国際空港の設計でお馴染みの建築家レンゾ・ピアノ( Renzo Piano、1,937年~ 伊)の設計だ。

2006年4月18日

− * − * − * −

千円札は拾うな

というタイトルの本が今年出版され、よく売れているという。 新聞の書評にも取り上げられていた。ぼく自身、本の内容に興味はもてなかったけれど、なぜタイトルをそうしたのか気になり、近くの本屋さんでパラパラとページをめくって立ち読みした。

著者が言うには、道に落ちている 10円や 100円硬貨を拾うひとはいないだろうが、千円札が落ちていたら、得をしたと思ってたいがいのひとは拾うだろう。 1円を拾うのにその対価以上のエネルギー(カロリー)を消費しなければならないから 1円を拾うと損をする、というような実利的な論法で千円札を拾うなと言っているのではない。 価値観の問題なのだ。 落ちている千円札を拾って得した気分になるようなひとに成功したものはいない。 逆に言えば、世の中で成功しようと思うなら「千円札は拾うな」という事らしい。

言わんとすることはよくわかる。 小事にとらわれているようでは大成できない、ということだろう。 それをお金で例えるあたりが、いかにも実用書的で、やだなぁ。。。と思ってしまう。 例えとは言え、10円硬貨を拾うひとはいないとか、千円札を拾って得した気分になるひとに成功したものはいないなどと勝手に決めつけてしまう論調も嫌だが、お金を拾うという行為を実利的な損得だけで論じているのが、許せない。

千円札を拾った。

昨年の暮れも押し迫った頃、事務所の近くにあるアベノ地下センター(通称、アベ地下)をブラブラしていると、通路に千円札が 1枚落ちているのを"発見"した。

付近を見渡すと、なぜかそのあたりだけ人通りが少ない。

ぼくは迷わずその千円札に近づき、拾った。

普段のぼくなら、ラッキー!ってことで、そのお札をそっとポケットにしまい込んでいただろう。

そして小倉あんがたっぷり詰まった鯛焼きを2~3個買い求め、それをほお張りながら嬉しそうに事務所へ戻っていたはずだ。

しかし、その日はいつもと違う自分がいた。

アベ地下にはガードマンが多い。 法律で禁止されてはいるが、身体を売って商売するひと(女だけでなく男も)がこのあたりにはたくさんおり、その客引きが昼間から徘徊している。 その行為そのものよりも風情が風紀を乱しており、一般の買い物客や商店が迷惑しているのだ。 そこでガードマンが彼女(彼)らがアベ地下でたむろしないように巡回するようになった。 ぼくは拾った千円札をそのガードマンに届けようと思った。

今思えば、ガードマンは単なる民間会社の警備員であるのだけれど、ぼくは昔からガードマンは警察官の代わりのひとだという思い込みがあり、本当はそうではないと頭でわかっていても、制服姿を見るとつい心を許してしまう悪いクセがある。 拾った千円札をガードマンに渡そうとすると、案の定そのひとはぼくに直接警察へ持って行くよう促した。

「半年たって持ち主が現れないときはあなたのものになります。 わたしが預かっても会社のものになるだけですから。」

ガードマンはそんなことまで言って、親切に交番の場所を教えてくれた。

交番はアベ地下のすぐ上にある。

天王寺公園の入り口前の広場だ。

なぁ~んだ、毎日見ているあの交番か、と思い出してぼくはその交番に向かった。

いつも見慣れた交番も中に入るとちょっと新鮮だ。

なんといっても室内が殺風景極まりない。

実用一辺倒で面白みの無い空間なのだ。

机は未だに進駐軍払い下げの灰色スチール机。

観葉植物や花が活けてあるでなく、壁には啓発ポスターが張られているだけ。

文化的なものが一切ない。

せめてかわいい婦人警官が、どうかされました~っ?、なんて声を掛けてくれればいいのだけれど、その交番はぎらついた男ばかりのようである。

ぼくはマッチョが苦手だ。

担当の若い巡査は「拾得物預り書」なる書類を持ってきてぼくの前に座った。

そして

* 拾得物の受理日時

* 拾得の日時・場所

* 拾得者住所・氏名・電話番号(自宅・携帯・勤務先)

* 拾得物件

などを聞かれ、ぼくは答えた。巡査はボールペンを走らせていた。

ふと、巡査は顔をあげてぼくに尋ねた。

「6ヶ月たっても落とし主が現れなかったとき、どうされます? そのときあなたにこの千円札の所有権があるのです。」

「あっ、そうですか。」

「千円札なので落とし主が現れることはまずないと思いますが、もし現れた場合、この「拾得物預り書」をそのひとに渡します。 そのかたがあなたに連絡してお礼をする場合のためです。 逆に、あなたからお礼(報労金)を請求することも出来ます。」

「えっ、この「拾得物預り書」を落とし主に渡すのですか? じゃあ、ぼくの名前や住所・電話番号などを見ず知らずのひとに開示することになりますねぇ。 なにも後ろめたいことはないのですが、見ず知らずのひと、たとえばちょっと怖いひとだったら。。。」

「所有権を放棄すれば「拾得物預り書」は落とし主に渡しません。 ただ放棄した場合、もし落とし主が現れないとき、このお金は国のものになります。」

「国のものって、なんに使われるのですか? まぁ良いことに使われるのなら問題ありませんがね。 では、自分の住所・氏名を他人に知られたくなければ所有権を放棄しろってことになりますよね。 う~ん、その対応ようわからんなぁ。。。 個人情報保護法?でしたっけ、それができたというのにおかしいですよね。 落とし主が現れてもお礼はいらないのでぼくの個人情報は教えず、落とし主が現れないときはその千円の所有権はぼくにある、という選択肢はないのですか? 自分で言うのもなんだけれど、千円を交番に届けたのは善意なのに、ひとを悩ますような決断を迫るとは、おかしいですよね。」

「まぁ、そうですが。 千円札ですから、まず落とし主は現れないと思いますが。。。」

「わかりました、所有権を放棄します。」

「はっ?、はい。 じゃあ、ここにサインして頂けますか?」

--上記拾得物に関する一切の権利(報労金請求の権利及び所有権取得の権利)を放棄します--

千円札は拾うな。

2006年3月6日

− * − * − * −

ある詩人の死

ぼくの机の引き出しには、シャープペンシルや消しゴムなどの文具類、名刺ケースや三文判、それにいろんなことを書きとめたりする A5サイズのファイルなどが雑然と詰め込まれている。

いつの頃からか、その中に無造作にホッチキスで綴じられた一篇の詩のコピーがある。

ぼくは時々それを取り出して、読む。

どちらかと言えば、調子のいいときより少し落ち込んだときに、読む。

読むとなんとなく自分の原点を思い出し、元気が出る、ような気がする。

昨日(19日)、詩人の茨木のり子さんが自宅で亡くなっているのが発見された。 大阪生れ。二十歳で終戦を迎え、以後、川崎洋や谷川俊太郎、大岡信らと活動をともにした現代を代表する詩人だ、そうだ。 ぼくも彼女のことはよく知らない。 少し前、と言っても 6~7年前になるのだろうか、「倚(よ)りかからず」という詩が朝日新聞の「天声人語」で紹介され、それで初めて彼女の名を知った方も多いのではないだろか。 実は、ぼくの引き出しの中にあるコピーは彼女の詩だ。

*

「自分の感受性くらい」 茨木のり子

ぱさぱさに乾いてゆく心を

ひとのせいにはするな

みずから水やりを怠っておいて

気難しくなってきたのを

友人のせいにはするな

しなやかさを失ったのはどちらなのか

苛立つのを

近親のせいにはするな

なにもかも下手だったのはわたくし

初心消えかかるのを

暮らしのせいにはするな

そもそもが ひよわな志にすぎなかった

駄目なことの一切を

時代のせいにはするな

わずかに光る尊厳の放棄

自分の感受性くらい

自分で守れ

ばかものよ

*

詩人はいいなぁ、とつくづく思う。 死んでも「言葉」は永遠に生き続ける。 そのひとがどんなひとかよく知らなくったって、「言葉」は心に届いたりする。 茨木のり子さんが亡くなっても、ぼくはこれまでと同じように、引き出しの中から、時々その詩を取り出して読むだろう。 心から、ご冥福をお祈りいたします。

2006年2月20日

− * − * − * −

同情と尊厳

1日の朝、天王寺駅の改札を出て、いつものように「ビッグイシュー」を買おうと販売員のおじさんの方に向かった。

その日はめずらしく数人の先客がいて、おじさんは嬉し忙しといった風情で本を売っていた。

それを見ているとなんだかぼくまで嬉しくなった。

あらかじめ手にしていた 200円をおじさんに渡そうとしたとき、隣にいた若い女性が意を決したように持っていた白い袋をおじさんに差し出した。

「これ。。。良かったら食べてください」

不意をつかれたおじさんとぼくは、彼女の顔を見た。

躊躇したのか少し間をおいて、おじさんはすまなそうに

「ありがと~」

と言ってその袋を受取った。

ぼくは胸が熱くなり、「ビッグイシュー」片手に事務所に向かった。 そして歩きながら以前読んだ新聞のコラムを思い出していた。

たとえば朝日新聞には「朝日歌壇・俳壇」という素人が投稿した短歌や俳句を選んで週に一度紹介するページがあり、ぼくはそれを読むのを毎週楽しみにしている。

かれこれ 20年以上もそれを読んでいると、数多くの投稿者の中に自分の感性に合う馴染みのひとができたりして、なかなか楽しいものである。

そのひとの歌がしばらく載らなかったりすると、どこかからだの具合でも悪くしたのかな、と思ったりする自分が可笑しくもある。

さて、その馴染みのひとりに「長尾幹也」さんというひとがいる。

ぼくより少し年下であろうかれは、サラリーマンとして小市民の哀愁漂う短歌を得意としており、多くのひとから共感を得てファンもいるようだ。

そのかれが数年前、小さなコラム('01年 6月 26日付 朝日新聞)に文章を寄せていた。

「長尾幹也」さんが地方の仕事でたまたま乗ったバスに、楽しそうに会話する高校生の男女がいたそうだ。

かれは用事を済ませてまた同じ道をバスに乗って帰るのだけれど、車窓から見える遠くの波止場に先程の高校生男女が寄り添って歩いていたのが見えたという。

*

私は経済的な事情で夜間の大学に進み、アルバイトをして自活していた。

そんな折、両親が離婚して、母と2人で暮らすことになった。

母は旅館の仲居の仕事を始めていたのだが、無理がたたり、重度のリュウマチを患って寝ついてしまった。

また、当時は、ある理由で大きな借財まで抱えていた。

それを私のアルバイト料から月々返済しなければならず、生活は困窮を極めた。

実はそのころ、アルバイト先の工場で働いている少女に恋をしていた。

彼女は、流れ作業のラインで私より 5人ほど手前で組み立ての仕事をしており、私は作業の間、彼女の清楚な横顔に見とれていた。

しかし、声は掛けられなかった。

自分の境遇を卑下していたし、彼女が付き合ってくれたとしてもデートする金さえなかった。

自暴自棄な気分でいたある日、名前に覚えのない人から小包が届いた。

バターやチーズの詰め合わせである。

添えられた手紙を読むと、母と同年代の女性だった。

朝日歌壇に載った私の歌に感動した、くじけずに頑張ってほしいと書かれていたのだ。

自分の歌が人の胸に響いた。

見知らぬ人が心尽くしの品を送ってくれた。

私は救われた。

希望はなく、恋にもほど遠かった日々。

しかし、私の青春は、波止場を歩いていたあの若い2人の姿のように輝いている。

生活に足らぬ日給得し我も麻痺病む母も寡黙にて寝る

*

ひとに同情する。 そしてその先の行為として、そのひとに「もの」を与えるということは、本来ひとりの人間としてひと(他人)を思いやる心であり、またそれを形にした行為である。 しかし反面、これほど素直に受け入れ難い、また受け入れられにくいものもないのではないだろうか。 なぜなら人間の「尊厳」や「プライド」という厄介な代物が邪魔をするからだ。 ひとに「同情」するのはそのひとに失礼だと思う心は、ひとから「同情」されるほど落ちぶれていないと思う心と実は根は同じだ。 でも人間の「尊厳」や「プライド」って「同情」されたぐらいで傷つくような、そんなちっぽけなものなのか、とぼくは敢えて問いたい。

ひとの人生には誰しも浮き沈みがあり、調子のいいときもあれば、いくらもがいてもどん底から抜け出せないときもある。

頭でそのことはわかっていても、当事者としてなかなか客観的に自分の浮き沈みから他人のそれに思いを馳せることはむずかしい。

またひとは一般的に、上手くいったときは自分の力だけでそうなったように思ってしまい、上手くいかないときは周りのせいにしてしまいがちだ。

実際はいろんな人とのやり取り(give and take)の関係性の中からしか何も生まれてこないはずなのに、ひとの手を借りずに独力で這い上がることが素晴らしい成功譚として語られてしまう。

人間の「尊厳」ってそんなものなのか?

若い女性がいろんな思いを断ち切り、勇気を出して「ビッグイシュー」の販売員のおじさんに食料を差し出そうと決めたとき、またそれを素直に受取り、躊躇を乗り越えておじさんが感謝を言葉にした瞬間、そして「長尾幹也」さんが感じた「私は救われた」という思い、それらの中に人間としての「真実」があり、そこにこそ「尊厳」が宿るとぼくは信じたいのだ。

2006年2月8日

− * − * − * −

ホリエモンとアネハ

特に忙しくもないのに日々バタバタとして、気がつけば、お正月からはやひと月経ってしまった。 それは一年の十二分の一が過ぎてしまったということでもある。 また、この site にエッセイを書くのも昨年の 11月 5日以来だから、ほぼ 3ヶ月ぶりだ。

いやはや、光陰矢の如し Time flies like an arrow.

その間、世間ではいろんなことがあった。

まず "時代の寵児" ともてはやされていたライブドアの "ホリエモン" こと堀江貴文氏が逮捕された。

株や金融のことはまったくの門外漢でよくわからないが、自社の株価を上げるために違法行為をしたり、株買占めに非常識な手法を用いたりしたという。

ぼくが大好きだった近鉄バファローズの買収に名乗り出たことで、かれとかれの会社は一躍有名になったのだけれど、あれからまだ 2年しか経っていない。

かれは勝ち組かといえば、プロ野球参入問題で楽天に負け、フジテレビ乗っ取りにも失敗、その上衆議院選挙に出馬して落選している。

にもかかわらず、判官びいきの日本人の気質からなのか、あるいは垣間見せる人間性ゆえか、不思議とかれの人気は高まる一方だったように思う。

それだけに、逮捕の衝撃は大きかった。

かれが閉塞した社会に風穴をあけることを期待していたひとや、後に続こうと起業を志す若いひとたちの心に、次々と明らかにされるかれの悪事がどのように映っているのであろうか。

ぼく自身はかれの "ベンチャー精神" や "突破力" にはいまだ好感と敬意を持っているのだけれど、革新的な技術力だけでなく芸術性をも感じさせるスティーブ・ジョブズ Steve Jobs のようなひととは大きく違い、それらを持ち合わせていないかれは "お金" のことを前面に出さざるを得ないのが少し気の毒である。

建築関係では "耐震偽装問題" が大きな話題となっている。

構造を担当する姉歯(元)建築士が、仕事ほしさに、機能していない検査機関をすり抜け、法律で定められている強度よりはるかに低い構造設計をしていたという。

それをもとに建てられたマンションやホテルは日本全国に100棟近くあるらしい。

さて、だれが一番悪いのか?

建築士か、(違反を承知で?)経済設計を強要した事業主か、(違反を承知で?)工事を請け負った施工者か、はたまた違反を見落とした(そもそもチェックなどしていない)検査機関か。。。

悪いことに一番も二番もないかもしれないが、やはりこの建築士の犯した罪は重いし、建築士という立場上許されることではない。

しかし、よく似た年齢の同業者として、またぼく個人のこれまでの経験から、かれの気持ち(不安)はわからなくはない。

ぼくたちには建築の専門家としての社会的使命があり、施主や施工者それに検査機関より上の立場で物事を判断・統括しなければならないし、またそこから生じる問題の責任は当然負わなければならない。

しかし、その重責に比べてぼくたちの社会的地位がなかなか改善されないのも事実で、今回の事件は姉歯(元)建築士個人の問題としてだけ考えるのではなく、業界全体の問題として取り組まなければならないと思う。

多くの建築士にとって、施主や施工者にすり寄らずに生き抜くことは、大げさに言えば、霞を食って生きるに等しい過酷な状況に立ち向うことでもある。

しかし、先程「社会的地位がなかなか改善されない」と書いたが、それはぼくたち一人一人が業界のために改善しようと努めてこなかった結果でもあり、そのことを重く受け止めなければならない。

それにしても、堀江氏や姉歯氏によるこれらの事件は、ある意味、人間の弱さをぼくたちに露呈した哀しい事件でもある。 かれらを一方的に攻め、鬼の首を取ったような気分にひたらない方が良いだろう。 だって、だれの心の中にも堀江的、あるいは姉歯的なものがあるはずだし、事件とはつねにわたし達で構成された社会の "映し" でもあるのだから。

2006年2月1日